ストレスは私たちの心身に大きな影響を与える問題です。

特に、日々の生活や仕事、人間関係の中で感じるストレスは、知らず知らずのうちに蓄積し、健康を損なう要因になりかねません。しかし、ストレスの原因と対処法を正しく理解し、適切な行動をとることで、負担を軽減することが可能です。

4つの対処法や対処法一覧を把握し、ランキングで傾向を知ることにより、自分に合った方法を見つけやすくなります。また、やってはいけない解消法を避けることも重要です。即効性のある方法を活用する場面や、回避行動の種類を知ることで、無意識のうちに避けてしまう行動パターンにも気づけます。

心理学の視点から考察すると、一番の原因への理解も深まり、最強のストレス解消法を見出す手がかりとなるでしょう。

- ストレスの主な原因と心身への影響がわかる

- 心理学の観点から対処法を理解できる

- 具体的なストレス軽減方法を比較検討できる

- 避けるべき行動や注意点も把握できる

ストレスの原因と対処法を知る重要性

kokoronote:イメージ画像

- 一番の原因は何かを知っておこう

- 心理学から見るストレスの仕組み

- 回避行動の種類とその影響とは

- ランキングで見る主なストレッサー

- 4つの対処法で基本を押さえる

一番の原因は何かを知っておこう

kokoronote:イメージ画像

ストレスの要因は多岐にわたりますが、国内外の心理学研究においても、最も頻繁に挙げられる根本的なストレス要因は人間関係であるとされています。たとえば、厚生労働省が発表した「労働安全衛生調査(令和4年)」によると、仕事で強いストレスを感じる要因として「職場の人間関係」が27.7%と高い割合を占めており、これは「仕事の質・量」に次ぐ2位という結果でした(参照:厚生労働省 労働安全衛生調査)。

この人間関係には、上司や部下との摩擦、同僚とのコミュニケーション不全、家庭内での夫婦関係や親子関係などが含まれます。特に、信頼や尊重が十分に得られない状況では、自己肯定感が低下しやすく、慢性的なストレスの温床となる傾向があります。

また、人間関係以外にも、過剰なプレッシャーや自己期待、あるいは将来への漠然とした不安など、内面的な要因も重大なストレッサーとなり得ます。たとえば、完璧主義傾向の強い人は、ミスを極端に恐れるあまり、通常以上にストレスを抱え込みやすい傾向があり、これは臨床心理学でも確認されている現象です(日本心理学会)。

さらに、近年ではSNSの普及により、デジタル上の人間関係も新たなストレス要因として注目されています。LINEやInstagramなどでの既読スルーやコメントへの反応の差が、対人不安や孤独感を増幅させるケースも報告されています。

自分のストレスの根本原因を明確にすることは、適切な対処法を選択するための出発点です。特に以下のような観点で自己分析を行うとよいでしょう。

- どの場面・相手にストレスを感じやすいかを記録する

- 自分の思考パターンや感情の変化を客観視する

- 人間関係における価値観のズレや期待を見直す

このような自己理解を深める作業は、単にストレスを減らすだけでなく、より良い人間関係の構築や、自分らしい働き方・生き方を見つける上でも有効です。ストレスを感じたときには、ただ反応的に動くのではなく、その背景にある「一番の原因」を丁寧に見極める意識が重要です。

心理学から見るストレスの仕組み

kokoronote:イメージ画像

心理学の分野では、ストレスは単なる「疲労」や「不快感」といった感覚ではなく、刺激(ストレッサー)とそれに対する反応(ストレス反応)の相互作用によって発生する心理的・生理的状態であると定義されています。これは、アメリカの心理学者リチャード・S・ラザルスが提唱した「認知的評価理論(Cognitive Appraisal Theory)」に基づいたモデルであり、ストレスの本質を理解する上で欠かせない概念です。

たとえば、同じ出来事(たとえば仕事の締切や対人トラブル)に直面しても、それを「乗り越えられる挑戦」と認識する人と、「圧倒される脅威」と捉える人とでは、感じるストレスの強度や反応が大きく異なります。このように、ストレスは単に外部要因の影響ではなく、個人の認知・評価によって変化する主観的体験なのです。

【用語解説】ストレッサーとストレス反応とは?

- ストレッサー: ストレスを引き起こす外的または内的な刺激。例:人間関係の摩擦、経済的困窮、過労など。

- ストレス反応: ストレッサーに対して心身に現れる反応。例:不安、焦燥感、頭痛、胃痛、睡眠障害など。

日本ストレス学会の定義によれば、ストレス反応は自律神経系、内分泌系、免疫系などの身体機能とも密接に関連しています。たとえば、ストレスによって交感神経が過剰に活性化されると、心拍数や血圧が上昇し、慢性的なストレスが続くことで、消化器系の不調や免疫力の低下が引き起こされるといった身体症状も現れることがあります。

加えて、ストレスは脳内の神経伝達物質のバランスにも影響を及ぼします。代表的な例が「セロトニン(安定感に関与する物質)」や「ドーパミン(快楽・やる気に関与する物質)」の分泌低下です。これにより、気分の落ち込みや集中力の低下、意欲減退などの精神的症状も引き起こされるとされています(参照:日本ストレス学会)。

このように、ストレスとは心と体の両方に影響を及ぼす多層的な現象であり、単純な気分の問題では済まされないという理解が重要です。適切な対処法を選ぶには、まず自分が何に対して、どのような反応を示しているのかを冷静に把握することが第一歩となります。

心理学的な視点からストレスの仕組みを理解することは、自分自身を客観視し、的確なセルフケアや環境調整を行う上で非常に有効です。ストレスを「悪」として排除するのではなく、適切にコントロールする技術として学ぶことが、現代を生き抜くための鍵といえるでしょう。

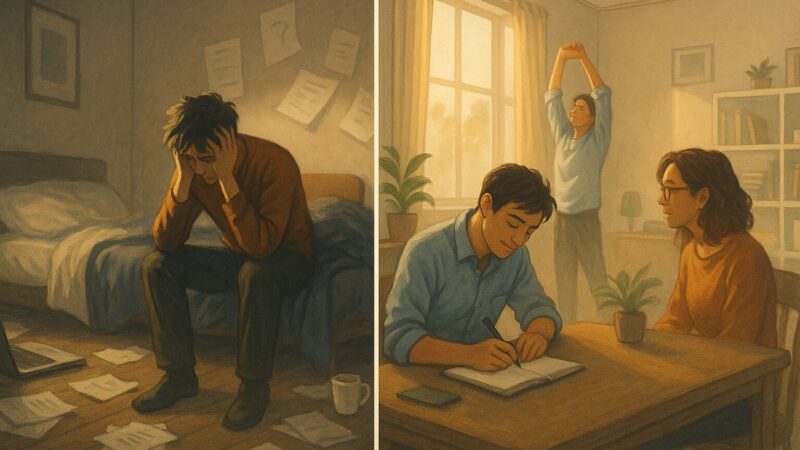

回避行動の種類とその影響とは

kokoronote:イメージ画像

回避行動とは、ストレスを引き起こす状況や感情、対人関係などの刺激に対して、積極的に関わることを避ける一連の行動のことを指します。心理学においては、不快な感情や葛藤を避けるために無意識にとる行動として知られ、適応的な側面と非適応的な側面の両方を併せ持つため、そのバランスを理解することが重要です。

代表的な回避行動には以下のようなものがあります。

- 人前で話す機会を避ける(対人回避)

- 問題を先送りする、タスクから目を背ける(課題回避)

- SNSを長時間見る、ゲームに没頭する(現実逃避型の回避)

- 感情を押し殺して表出しない(感情抑制型)

これらの行動は、短期的にはストレス刺激との接触を避けることで心理的な安堵感をもたらします。しかし、長期的には問題の根本的な解決を遅らせる、あるいは悪化させる要因となりうるのです。

特に近年の臨床心理学では、回避行動がうつ病や不安障害の慢性化と関連する可能性が指摘されています(出典:厚生労働省「こころの健康」(参照:厚生労働省公式サイト))。これは、ストレス源から距離をとることで一時的には安心できても、自尊心の低下や自己効力感の喪失につながりやすく、結果として症状が固定化してしまうリスクがあるためです。

また、職場における回避行動は、周囲との信頼関係の希薄化やコミュニケーション不足を招き、さらに新たなストレッサーを生む原因にもなります。たとえば、会議で意見を述べるのを避け続けると「やる気がない」と誤解されることがあり、人間関係の摩擦を助長するケースもあります。

その一方で、心理療法の現場では「戦略的な回避」も存在します。これは、パニック障害などのケースで、トリガーとなる状況を一時的に避けることで心の安定を確保し、段階的に自己調整能力を高めていく治療法です。このように、回避行動は完全に否定されるべきものではなく、状況に応じて適切に使い分けることが求められるのです。

過度に回避行動を取ることは、ストレスマネジメント能力の低下を招く恐れがあります。もし「最近すぐに逃げたくなる」「先延ばしが止まらない」などの傾向が強い場合は、専門家によるカウンセリングを検討することも大切です。

ストレス対策においては、「回避する」「立ち向かう」の二項対立ではなく、自分の状態に応じた柔軟な対応力が問われます。自分の行動傾向を振り返り、どのような場面で回避行動が出やすいのかを把握しておくことが、より健康的なストレス対処への第一歩となるでしょう。

ランキングで見る主なストレッサー

kokoronote:イメージ画像

私たちが日常生活の中で感じるストレスには、多種多様な原因が存在します。こうした原因(ストレッサー)は個人差がある一方で、傾向として共通性を持つものも多く、各種調査によってその傾向が可視化されています。

たとえば、厚生労働省が公表した「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、労働者が感じるストレスの上位項目には以下のようなものが含まれています。

| 順位 | ストレッサーの内容 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 仕事の質・量の問題 | 55.4% |

| 2位 | 職場の人間関係 | 41.6% |

| 3位 | 将来のキャリアへの不安 | 28.3% |

| 4位 | 生活費や経済的不安 | 23.7% |

| 5位 | 家庭内の問題(育児・介護など) | 20.9% |

このランキングから分かるように、ストレスの原因には仕事、対人関係、経済的要因、家族の問題といった、社会的役割や生活背景と密接に関連する項目が多く含まれています。中でも、「仕事の質・量」や「人間関係」は非常に高い割合を占めており、現代社会特有の慢性的なストレス要因として注目されています。

一方、これらのストレッサーは年齢や性別、職業によってその影響度が異なります。例えば若年層は将来のキャリアや経済的不安を強く感じやすく、中高年層では健康問題や家庭内の課題にストレスを感じる割合が高い傾向にあります。

こうしたランキング形式の情報は、自分自身のストレス状態を客観的に見直す手がかりになります。他者の傾向と比較することで、自分では気づきにくい潜在的なストレッサーに目を向けるきっかけにもなりうるのです。

ストレッサーとは、ストレスの直接的な原因となる刺激のことです。物理的刺激(暑さ、騒音)、社会的刺激(人間関係、仕事のプレッシャー)、心理的刺激(不安、期待)などが含まれます。

ランキングを参考にしながら、自身のストレスの構造を分析し、どのストレッサーが最も大きな影響を及ぼしているのかを知ることは、より的確なストレス対処法を見つける第一歩となります。

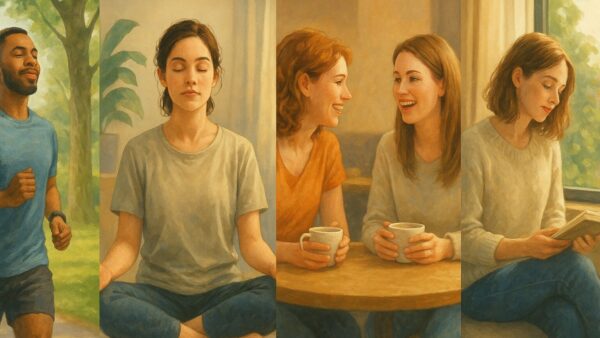

4つの対処法で基本を押さえる

kokoronote:イメージ画像

ストレス対処の方法にはさまざまなアプローチがありますが、心理学的に代表的とされる4つの対処法が存在します。それが「問題解決型」「情動焦点型」「社会的支援型」「回避型」の4つです。これらは、どれか1つが正解というわけではなく、状況や本人の性格、環境に応じて柔軟に使い分けることが効果的とされています。

- 問題解決型: ストレッサーそのものを取り除く行動(例:タスクの整理、根本原因へのアプローチ)

- 情動焦点型: ストレスによって生じる不快な感情を和らげる方法(例:音楽や運動、瞑想など)

- 社会的支援型: 他者とのコミュニケーションやサポートを活用する方法(例:家族や友人との会話、カウンセリング)

- 回避型: 一時的にストレス源から離れることで心の余裕を作る方法(例:SNSやニュースの制限、休暇取得)

それぞれの対処法には利点と留意点が存在します。たとえば、問題解決型は実行力が求められる分、長期的な成果に結びつきやすい反面、複雑な人間関係など簡単に解決できない場面では逆に無力感を感じる可能性があります。

一方、情動焦点型はストレッサーに直接介入せずともストレス反応を和らげられるため、即効性に優れています。最近ではマインドフルネス(今この瞬間に意識を集中させる心理的手法)やアロマセラピーなども注目されています。

社会的支援型は、孤独を感じやすい現代人にとって非常に重要な対処法です。国立精神・神経医療研究センターの調査でも、信頼できる人との対話がメンタルヘルスに良い影響を与えることが確認されています。ただし、相談相手が不適切であると逆にストレスが悪化するケースもあるため、選択は慎重に行う必要があります。

また、回避型の対処法は、短期的には有効であっても、長期的には問題の先送りになりやすい点に注意が必要です。とくにSNSやネット依存に近い形での回避は、ストレス源の根本解決から遠ざかるリスクがあるため、バランス感覚が求められます。

やってはいけない解消法として、過剰な飲酒や暴飲暴食、ギャンブルなど、一時的な快感を伴う行動には注意が必要です。こうした行動は依存を生みやすく、結果的にストレスを増幅させてしまう危険性があります。

自分にとって有効な方法を見つけるためには、日記などを活用して自分のストレス反応を記録し、どの対処法が最も効果的だったかを分析することも有効です。ストレスへの向き合い方は、一人ひとり異なるため、自分に合ったストレス対処法を習得することが最強のストレス解消法への近道になります。

以下の表は、4つの対処法の特徴と活用シーンを簡潔に比較したものです。

| 対処法 | 特徴 | 適した場面 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 問題解決型 | 課題に直接アプローチ | 職場のトラブル、時間管理 | 即効性が乏しい場合あり |

| 情動焦点型 | 感情を整える | 緊張・不安時、精神的疲労 | 根本原因は解決しない |

| 社会的支援型 | 人とのつながりを活用 | 孤独感、悩みの共有 | 相手選びに注意 |

| 回避型 | 一時的に距離を取る | 即時の緊急対応、過剰刺激 | 習慣化すると逆効果 |

ストレスの原因と対処法の実践的なポイント

kokoronote:イメージ画像

- 対処法一覧でできることを確認

- 即効性のあるストレス軽減法とは

- 最強のストレス解消法はどれか?

- やってはいけない解消法を避けるには

- ストレスの原因と対処法のまとめ

対処法一覧でできることを確認

kokoronote:イメージ画像

ストレスを感じた際にどのような行動をとればよいかは、多くの人にとって大きな課題です。ストレスには身体的・精神的・社会的な側面があるため、それぞれに対処するための方法を知っておくことが、健全なストレスマネジメントの出発点となります。ここでは、ストレス対処法の中でも代表的かつ実行しやすいものを整理し、それぞれの特徴と活用のポイントについて詳しく解説します。

まずは、科学的・臨床的に有効性が認められている対処法を一覧で見てみましょう。

- 運動やストレッチ:有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・水泳など)は、脳内のセロトニンやエンドルフィンといった幸福ホルモンの分泌を促進し、ストレスの軽減に寄与します。厚生労働省も、定期的な運動をうつ病予防の一手段として推奨しています。

- 音楽や趣味:音楽療法は医療現場でも活用されており、自律神経系のバランスを整える効果があるとされています。自分の好みに合った趣味に没頭することで、ストレスの原因から一時的に意識を切り離すことができます。

- 呼吸法や瞑想:マインドフルネス瞑想や深呼吸は、前頭前野の活動を高め、感情の調整機能をサポートすると報告されています(参照:米国心理学会APAの発表資料)。

- 生活習慣の見直し:十分な睡眠(成人で7~9時間推奨)とバランスの取れた食事は、ストレス耐性を高める基本要素です。ビタミンB群やマグネシウムはストレスホルモンの代謝に関与していることが知られています。

これらの方法は、いずれも継続的に実施することで効果が高まる傾向にあります。特に、ストレスが慢性化している場合は、複数の方法を組み合わせて日常生活に取り入れることが勧められます。

また、対処法の選択には個人差があり、同じ方法でも「気分が晴れる」と感じる人もいれば、「逆に気が散る」と感じる人も存在します。そのため、対処法はあくまでガイドラインとし、自分自身の体調・気分・ライフスタイルに応じてカスタマイズしていく視点が重要です。

さらに、これらの方法は一過性の解消だけでなく、ストレス耐性そのものを高める「予防的対処」にも有効です。ストレスが溜まる前の段階から積極的に生活に取り入れておくことで、大きな心理的負荷がかかったときの反応も軽減できる可能性があります。

総じて、ストレス対処法の基本は「正しい情報に基づいて、自分に合った方法を見つけること」です。複数の手段をリストアップし、無理なく実践できるものを日常生活の中に取り込むことで、ストレスとの健全な関係を築いていくことが可能になります。

即効性のあるストレス軽減法とは

kokoronote:イメージ画像

日常生活の中で、突発的に強いストレスを感じる場面は少なくありません。たとえば、職場での突然のトラブルや、予期せぬ対人関係の摩擦など、すぐに心を落ち着ける必要がある場面では、即効性のあるストレス軽減法が大きな助けとなります。これらの手法は、短時間で心身の緊張を緩和することを目的としており、誰でも手軽に実践できるという利点があります。

なかでも特に注目されているのが呼吸法です。とりわけ「腹式呼吸」は、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果があるとされており、自律神経の安定を通じて精神的な安らぎを得やすくなります。日本自律訓練学会などの医療機関や専門団体でも、この呼吸法はリラクゼーション療法の一環として広く推奨されています。

そのほか、短時間で心身の緊張を解く手法として、以下のような方法が科学的に効果があると報告されています。

- 腹式呼吸(ディープブリージング):4秒かけて鼻から息を吸い、6秒かけて口からゆっくり吐き出す。このリズムを数分間繰り返すことで、副交感神経が活性化し、リラックス効果が得られる(参考:厚生労働省「ストレス対処の基本知識」)

- 軽いストレッチや体操:肩や首、腰の緊張をほぐすことで血流が改善し、筋肉の緊張も緩和される。特にデスクワークが長時間続いた後には有効

- アロマセラピー:ラベンダー、ベルガモット、オレンジスイートなどの精油は、不安や緊張を和らげる作用があるとされ、日本アロマ環境協会もその効果を紹介している

- グラウンディング・テクニック:「5-4-3-2-1法」など五感を使って今この瞬間に意識を集中させ、不安感を抑える心理療法的アプローチ

- 水を飲む:冷たい水を一杯ゆっくり飲む行為は、自律神経を刺激し、急激な興奮状態を緩和させる可能性があると報告されている

これらの手法の大きな特長は、特別な道具や準備を必要とせず、職場や外出先、自宅など場所を問わず即座に実践できる点にあります。したがって、突発的な緊張状態に陥った際に備えて、これらの方法をあらかじめ練習しておくことが有効です。

ただし、即効性に優れた方法に依存しすぎるのは望ましくありません。こうした方法は、あくまで「その場しのぎ」の手段であり、ストレスの根本的な原因を取り除くことはできません。そのため、短期的な対応と並行して、長期的なストレスマネジメントにも取り組む必要があります。

また、効果の感じ方には個人差があるため、複数の方法を試してみることが推奨されます。その上で、自分にとって最もリラックス効果の高い方法を見つけ、習慣として取り入れることが、急性ストレスに冷静に対処するための鍵となります。

最強のストレス解消法はどれか?

kokoronote:イメージ画像

ストレス対処法には多種多様なアプローチがありますが、「最強」と言える手法は一つに絞り込むことが困難です。なぜなら、ストレスの原因や程度、本人の性格や生活環境によって、効果的な方法は大きく異なるからです。したがって、複数の方法を組み合わせることが、より効果的なストレス軽減に繋がるとする考え方が支持されています。

心理学の分野では、米国心理学会(APA)や世界保健機関(WHO)などが推奨するストレス対処の基本的な方向性として、認知的・身体的・社会的側面をバランスよく活用する方法が挙げられています。

以下は、効果が高いとされる要素を統合的に活用した対処法です。

- 感情を言語化する(エモーショナル・ラベリング):自分の不安や怒りを文章にしたり、信頼できる人に話したりすることで、脳の扁桃体の活動を抑制し、冷静さを取り戻すことが研究で明らかになっています(参照:Lieberman et al., 2007)。

- 有酸素運動:ウォーキングやジョギングなど、軽度から中程度の運動には、脳内のセロトニンやドーパミンの分泌を促進し、気分を安定させる作用があります(参照:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」)。

- 社会的支援の活用:友人・家族とのつながりを保ち、話を聞いてもらうことで孤独感やストレスを緩和できます。社会的サポートはストレス耐性を高める重要な要素とされています(参照:日本ストレス学会「ストレスと社会的支援」)。

加えて、ストレスを感じにくくするためには、自分自身の価値観や目標に沿った行動を心がけることが有効です。これは「価値観に基づいた行動(Value-based action)」と呼ばれ、ストレスが完全には解消されなくとも、意味を見出すことによって精神的な安定を得るアプローチです。

たとえば、仕事のストレスに直面した際でも、「家族のために働く」という価値観を再確認することで、困難を乗り越えるモチベーションとなります。このように、ストレスに対して「意味づけ」を行うことは、心理的レジリエンス(回復力)を高める上でも有効とされています。

ただし、どの手法が最強かは、あくまでも個人の経験や価値観、置かれている状況に依存します。そのため、複数の対処法を実際に試してみて、最も効果が感じられた方法を見つけるプロセス自体が非常に重要です。

総じて言えるのは、感情表現・身体活動・社会的つながり・価値観への回帰という4つの柱を意識したストレス対処法が、幅広い状況に対応できる「最強の方策」となる可能性が高いということです。これらの視点を統合的に取り入れることで、短期的な軽減だけでなく、長期的なストレス耐性の構築にもつながります。

やってはいけない解消法を避けるには

kokoronote:イメージ画像

ストレスへの対処法には多種多様な手段がありますが、その中には一見すると効果があるように思えても、実際には心身に有害である「やってはいけない解消法」も存在します。短期的な快楽や気晴らしに見えて、長期的にはストレスを悪化させたり、新たな依存や健康被害を招く危険性があります。

代表的な誤った対処法には以下のようなものがあります。

- 過度な飲酒や喫煙:アルコールは一時的に気分を高める作用がありますが、習慣化すると依存症やうつ症状のリスクが高まります。喫煙も同様に、一時的な緊張緩和効果がある反面、ニコチン依存や呼吸器疾患のリスクを増加させます(出典:厚生労働省「健康日本21」)。

- 過食・衝動的な買い物:甘い物や高脂肪食品に手を伸ばす「ストレス食い」や、ストレス発散としての買い物はドーパミンの放出によって一時的な快楽を得られますが、自己嫌悪・金銭トラブル・健康リスクを招く恐れがあります。

- 他者への八つ当たり:怒りや不満を周囲にぶつけることで一時的な発散感は得られますが、人間関係の悪化や職場・家庭での孤立を招く結果となります。怒りの感情は客観的に認識し、適切な方法で処理する必要があります。

- 極端なSNS依存・長時間のネットサーフィン:現実逃避や承認欲求の補填のためにSNSに依存すると、かえって孤独感や劣等感が増し、心理的疲労が蓄積することがあります。特に深夜のスマホ使用は睡眠の質を著しく低下させ、慢性的なストレスの温床となり得ます。

これらの行動は、いずれも「一時的なストレス回避」に留まり、根本的な問題の解決には繋がりません。むしろ習慣化することで、精神的にも肉体的にも健康を蝕んでいくリスクをはらんでいます。

健全なストレス解消法を選ぶためには、「その行動は中長期的に自分にとってプラスになるか?」という視点が重要です。また、周囲に相談できる人がいない場合は、自治体のメンタルヘルス窓口やオンライン相談、企業のEAP(従業員支援プログラム)など、第三者的なサポート資源の活用も推奨されます。

誤った対処法に頼らず、ストレスの本質を見極め、自己理解を深めた上で適切な行動をとることこそが、長期的な心の安定に繋がるのです。

ストレスの原因と対処法のまとめ

ここまで、ストレスの原因と対処法について多角的に見てきました。最後に、それらを体系的に整理し、今後に活かすための実践的な指針としてまとめておきましょう。

- ストレスの原因を理解することが対処の第一歩

- 心理学的な観点から原因を多角的に分析

- ランキング形式で主なストレッサーを確認するのが有効

- 一番の原因を明確にすることで対処の方向性が見える

- 対処法一覧を把握して複数の選択肢を持つ

- 即効性のある方法で急場をしのぐ工夫ができる

- 最強のストレス解消法は個人により異なる

- 4つの対処法など基本を押さえた知識も重要

- やってはいけない解消法を避けるための注意も必要

- 回避行動の種類を理解することで習慣的対応を防ぐ

- 適切な対処法を選ぶ力を身につけることが目標

- 継続的にストレスと向き合う姿勢が求められる

- 信頼できる情報源から対処法を学ぶことが重要

- 習慣化によって長期的な安定を目指せる

- ストレスの原因と対処法の基本を理解することで予防にもつながる

以上のように、ストレスに関する知識と対処スキルを包括的に身につけることが、現代を生きるうえで極めて重要です。日常生活の中での小さな気づきと工夫の積み重ねが、心身の健やかさを保つ礎になります。