ヘルスケアの睡眠グラフの理想について知りたい読者に向けて、この記事では睡眠グラフの正しい見方と、良い例・悪い例の違いをわかりやすく整理します。

さらに、Apple Watchによる睡眠分析の仕組みや、apple watch 睡眠ステージ 理想のバランス、コア睡眠とは何か、コア睡眠が多いときの見直し方、睡眠の質を高めるための基本、そしてコア睡眠 割合 理想の目安までを網羅的に解説します。

すべての情報は、Apple公式サイトや厚生労働省などの公的機関の資料に基づき、信頼性の高い内容として客観的にまとめています。

- 睡眠グラフの読み取り方と注意点を理解する

- コア睡眠や睡眠ステージの役割を整理する

- Apple Watchでの睡眠分析と設定手順を把握する

- 理想的とされる割合や計算例を目安として確認する

理想のヘルスケア睡眠グラフの基本

kokoronote:イメージ画像

- 睡眠グラフの見方を押さえる

- 良い例を解説

- 悪い例と注意点

- コア睡眠とは何かを整理

- 睡眠の質を高める基礎知識

睡眠グラフの見方を押さえる

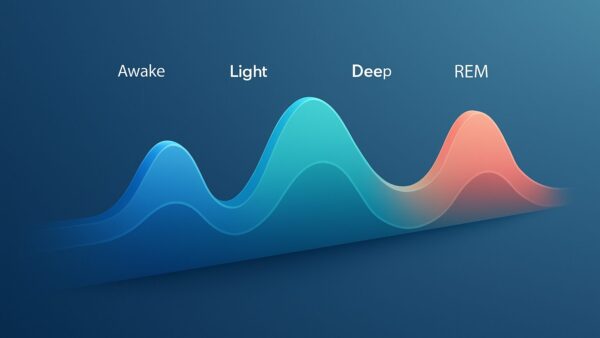

kokoronote:イメージ画像

睡眠グラフは一晩の睡眠を「時間の流れ」と「睡眠ステージの区分」という二つの軸で俯瞰する可視化ツールとして利用されます。多くのデバイスでは、覚醒・レム・コア(浅いノンレム)・深い睡眠(深いノンレム)の4区分で表示され、縦軸にステージ、横軸に経過時間を取り、色分けで推移を示します。

分析の第一歩は、合計睡眠時間やベッドにいた時間ではなく、実際に眠っていた推定時間(睡眠時間)と各ステージの割合、そして中途覚醒の位置と長さを確認することです。週単位や月単位の平均と比較することで、単日のブレや不規則な行動の影響をならし、傾向把握の精度を高められるとされています。

グラフを読む順序の目安としては、(1)就床から起床までの合計区間、(2)推定睡眠時間、(3)ステージ配分、(4)中途覚醒の頻度と連続時間、(5)入眠潜時(ベッドに入ってから眠り始めるまでの時間)、(6)起床前後のレム睡眠の比率、の六点を押さえると全体像が掴みやすくなります。

入眠直後に深い睡眠がまとまり、後半にレム睡眠が増える流れは教科書的な推移として広く紹介されますが、個人差や年齢差、生活リズムの違いがあるため、単一の夜のグラフを良し悪しで即断しないことが重要です。

推定に用いられるセンサーの仕組みも理解しておくと解釈が安定します。一般的なスマートウォッチは手首の加速度(体動)と光学式心拍センサーの変動から睡眠ステージを推定します。臨床の睡眠ポリグラフ検査のように脳波や筋電図を直接測定しているわけではないため、表示値は推定値であり目安として扱うのが妥当と説明されています。

装着の緩みや充電不足、設定不備は欠測や誤推定の原因になり得るため、計測条件の安定化が基本です。加えて、週や月のビューで平均・中央値・分散を見ると、連休や時差、飲酒などの一時要因を切り分けやすくなります。

用語メモ:レム睡眠は急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が特徴の睡眠で、夢の想起と関連付けて解説されることが多いステージです。ノンレム睡眠は脳の活動が比較的静かな段階で、一般的な説明ではN1・N2・N3の三段階に分けられ、N3がいわゆる深い睡眠として紹介されます。睡眠は約90〜120分の周期でステージが循環するスリープサイクルとして説明されることが多いという情報があります。

最初に見るチェックリスト

| 観点 | 見るポイント | 解釈のヒント |

|---|---|---|

| 総時間 | 推定睡眠時間 | 週平均との差や曜日差を見る |

| 配分 | 各ステージの割合 | 数週間の傾向で把握する |

| 覚醒 | 回数・連続時間 | 環境要因や就寝前行動を点検 |

| 入眠 | 入眠潜時 | 光・カフェイン・入浴時刻を調整 |

| 起床前 | レムの比率 | 起床直前のレム増加は一般的説明 |

なお、デバイスごとのアルゴリズムや表示仕様は更新される可能性があるため、機能説明や対応OSの条件はメーカーの公式情報を参照するのが無難とされています。(出典:Apple公式サポート「Apple Watchで睡眠を記録する」)

良い例を解説

kokoronote:イメージ画像

良い例として紹介されやすいパターンは、一晩の前半に深い睡眠が比較的まとまって現れ、後半にレム睡眠の比率が徐々に高まる流れが数サイクル連続している状態です

図示すると、入眠から最初の90〜120分で深いノンレムがしっかり現れ、その後のサイクルで深い睡眠が短くなりつつ、終盤にレムが長く伸びるイメージになります。中途覚醒が短く散発的で、長時間の連続覚醒が見られないことも特徴です。こうした推移は、一般的な睡眠生理で説明されるステージの循環と整合的とされ、翌日の主観的休養感やパフォーマンスの回復といった日中機能の維持に寄与する可能性があると紹介されることがあります。

ただし、「良い例=誰にとっても理想」という意味ではありません。個人差(年齢、生活時間、体調、薬剤、運動習慣など)によって必要時間やステージ配分は変動し、季節や気温、ストレスイベントなどの短期要因でも形が変わり得ます。

そのため、単一の夜の“美しいグラフ”を目標値として追いかけるのではなく、数週間の平均や中央値の変化、週ごとの一貫性、曜日による偏りの有無などを重視する見方が推奨されます。例えば、就寝・起床時刻のばらつきが小さくなると、入眠潜時や中途覚醒のばらつきも縮小し、グラフが安定して見えるといった解説が一般的です。

良い例を支える要因として、睡眠圧と体内時計の相互作用が挙げられます。日中の活動量が適切で、夕方〜夜にかけて強い光の暴露を控え、カフェインやアルコールの摂取時刻を調整し、就寝前の入浴や室温・湿度・寝具の快適性が確保されていると、入眠直後の深い睡眠がまとまりやすい、といった説明が広く紹介されます。

また、朝の光を十分に浴びて体内時計のリセット(位相同調)を促すことで、夜間の眠気の出方が整い、サイクルが滑らかになることがあると解説されます。こうした生活要因の整備は、デバイスのアルゴリズムや表示の違いに依存しない、普遍的な改善アプローチとして位置付けられます。

チェックの要点(良い例のサイン)

- 入眠直後の深い睡眠が1〜2サイクルで適度にまとまっている

- 夜半以降はレム睡眠がやや長めに現れ、終盤にかけて増加している

- 中途覚醒は短く散発的で、連続覚醒の長い帯が少ない

- 週・月ビューでの平均が安定し、ばらつきが縮小している

なお、良い例であっても、仕事や家庭の事情で就寝・起床時刻が日によって変わる場合、完全に同じパターンを再現するのは現実的ではありません。表示結果はアルゴリズムの推定であること、外的要因で容易に変動することを前提に、「継続的に大枠のリズムが保たれているか」を指標として使うのが実用的とされています。

悪い例と注意点

kokoronote:イメージ画像

悪い例として頻出するのは、深い睡眠がほとんど見られない、覚醒が長い帯として何度も出現する、レム・コア・深い睡眠の切り替わりが一晩中めまぐるしく不規則、といったパターンです。こうしたグラフは、ストレスや不安、遅い時間のカフェイン・アルコール摂取、強い光刺激、室温や寝具の不快、就寝前の激しい運動など、生活・環境要因の影響が示唆される場合があります。

一方で、装着が緩い、寝返りでセンサーが外れる、充電不足による欠測、計測を有効化していないなどの技術的要因でも乱れは生じます。まずは計測条件の安定化(装着のフィット、充電、設定、ファームウェアの更新)を行い、同条件で数日間のデータを比較して、傾向としての乱れか、単発の異常かを切り分けるのが実践的です。

覚醒帯が長く連続して表示される場合、就寝前の行動や環境の再点検が効果的だと紹介されます。例えば、寝室の照度と色温度を下げる、スマートフォンやPCの使用を就寝前に控える、入浴は就寝90分前を目安に済ませる、夕方以降のカフェイン摂取を減らす、アルコールは入眠を助けても夜間覚醒を増やしやすいという説明が一般的にあります。

また、騒音や就寝中の体の痛み、鼻閉や咳といった身体症状も中途覚醒の誘因になり得ます。グラフだけで原因を決めつけず、生活記録や就寝前行動のメモと併せて振り返ると、相関が見つけやすくなります。

深い睡眠が極端に少ない表示が長期間続く、いびきや呼吸の不規則性が示唆される、昼間の過度な眠気が継続するなどの所見がある場合は、医療機関での相談が望ましいという見解が広く示されています。ウェアラブルの表示は医療診断を代替するものではなく、健康管理の参考情報にとどまると説明されます。

特に、睡眠時無呼吸の可能性が懸念される所見が繰り返し現れる場合、専門的な検査(医療機関で行う睡眠ポリグラフ検査など)による評価が推奨されます。いずれにせよ、単発の悪い夜ではなく、パターンとして継続しているかに注目し、計測条件の見直しと生活要因の修正を段階的に行いながら、週・月単位での改善を確認するアプローチが現実的です。

注意・デメリット

- 推定アルゴリズムの限界により、短い覚醒や微細なステージ変化は過小・過大推定される可能性がある

- 装着緩み・汗・体動の偏り・充電不足は欠測や推定誤差の主要因になりやすい

- 悪い例が単発で出ても、翌日の補償睡眠や生活要因で回復することがあるため、即断は避ける

また、出張・交代勤務・時差の影響下では、体内時計の位相がずれ、入眠潜時や中途覚醒が増え、レム睡眠の出現タイミングも変化しやすいと一般的に説明されます。こうした特殊条件下のグラフは通常の週と同列で評価しないほうが妥当で、条件が戻った後の数日〜数週間でリズムが再同調していくかを観察する視点が推奨されます。

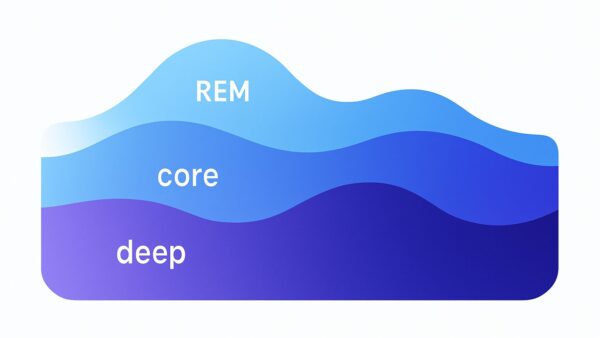

コア睡眠とは何かを整理

kokoronote:イメージ画像

スマートウォッチに表示されるコア睡眠は、睡眠学でいうノンレム睡眠のうち比較的浅い段階(一般的な説明ではN1とN2)におおむね対応する表示として案内されています。N1はうとうととした入眠直後の移行期、N2は筋活動や眼球運動がより低下し、体温もゆっくり下がっていく段階と説明されることが多く、夜間の総睡眠の中で大きな比率を占めやすいのが特徴です。

深い睡眠(N3)と比べると脳波のゆっくりした成分は少ないものの、環境の小さな変化に過敏になり過ぎず、身体がエネルギーを節約しながら回復に向かう「巡航時間帯」として位置づけられることがあります。スマートウォッチでは、加速度センサーが捉える体動の少なさや、光学式心拍センサーが捉える心拍数・心拍変動のパターンの違いなどを総合して、覚醒・レム・コア・深い睡眠の表示を切り替えています。臨床の睡眠ポリグラフ検査(脳波・筋電図・眼電図などの多項目測定)と同一ではないため、数値は推定に基づく目安としての扱いが基本です。

コア睡眠が占める割合は、年齢や生活リズム、活動量、服薬、環境などにより広く変動し得ます。例えば、入眠直後は深い睡眠が多く現れやすい一方で、2サイクル目以降はコア睡眠とレム睡眠の比率が相対的に高くなる、といった時間的な偏りが一般的に示されます。ここで重要なのは、単一の夜の比率だけを切り取って良否を決めないことです。数日から数週間の傾向線を見ながら、就寝・起床時刻の一貫性、就寝前行動(光・カフェイン・入浴・運動)の変化、気温や寝具の調整などとの関係を丁寧に把握するほうが、再現可能な改善点にたどり着きやすくなります。

また、アスリートや高い学習負荷のある人では、トレーニングや学習の量・強度に応じてコア睡眠やレム睡眠の現れ方が変化するという説明も見られます。これは交感・副交感神経の切り替えや体温調節の過程が、心拍や体動という二次的指標を通じて計測値に反映されるためです。

ステージの一般的特徴(参考)

| ステージ表示 | 生理的特徴の例 | グラフ解釈のヒント |

|---|---|---|

| 覚醒 | 体動が多い、心拍や呼吸の変動が相対的に大きい | 断続的な細い帯は正常範囲でも出現 |

| レム | 筋緊張の低下、心拍・呼吸の変動がやや増える | 夜の後半に長く現れやすい |

| コア(浅いノンレム) | 体温が下がる、筋活動がさらに抑制 | 総睡眠の中で大きな比率になりやすい |

| 深い睡眠 | 体の修復や代謝調整に関連した過程が進む | 入眠後の前半にまとまりやすい |

デバイス側の表示仕様はOSや機種の更新で変わる可能性があるため、機能の前提条件や記録の前提(スケジュール設定、集中モード、装着条件など)は公式ヘルプの最新の案内を確認するとされています。(出典:Apple公式サポート「Apple Watchで睡眠を記録する」)

睡眠の質を高める基礎知識

kokoronote:イメージ画像

睡眠の質は単一のテクニックで劇的に変わるものではなく、体内時計(おおよそ24時間周期で働く概日時計)と睡眠圧(起きている時間に比例して高まる眠気)という二つの仕組みが噛み合うことで最適化しやすくなると説明されます。

日中の活動量や太陽光の曝露が十分で、夕方以降の強い光や刺激物の摂取が適切に抑えられ、就寝前の体温低下を促す行動(入浴タイミングや室温調整)が取れると、入眠潜時の短縮と中途覚醒の抑制につながり、結果的に深い睡眠とコア睡眠のバランスが安定する傾向が示されます。逆に、就寝直前の明るい画面、遅い時間のカフェインや大量のアルコール、過度な夜間運動、暑すぎる・寒すぎる室温などは、入眠の遅れや断片化を招きやすい要因として広く紹介されています。

実践では、(1)起床時刻をまず固定する、(2)朝の屋外光を10〜15分以上浴びる、(3)日中に適度な運動と休息を分散する、(4)就寝90分前の入浴(深部体温の下降を促す)、(5)就寝前1〜2時間は照明の照度と色温度を落とし、画面時間も縮める、(6)カフェインは午後の早い時間まで、アルコールは量と時刻を管理する、といった生活導線の再設計が効果的だとされています。

こうした要素はデバイスに依存せず実行できるため、グラフが乱れているときでも再現性のある改善手順として活用できます。さらに、寝具の通気・放湿特性、パジャマの素材、枕の高さやマットレスの反発・体圧分散など、物理的な環境最適化も中途覚醒の低減に寄与することがあります。

行動設計の優先順位(例)

- 毎日の起床時刻と朝の光曝露を優先して固定する

- 夕方以降の強い光と刺激物を減らし、入眠の障壁を下げる

- 90分前入浴と室温・湿度の調整で生理的な眠気を後押しする

睡眠の質は「一晩の点数」よりも「一週間のリズム」のほうが説明力を持つとされるため、スマートウォッチの週・月ビューや14日移動平均などの指標を活用して、傾向の改善を見ます。ここで重要なのは、曜日ごとの偏り(平日と週末で就寝・起床が大きくずれていないか)と、入眠潜時と中途覚醒の連続時間の二つです。

就寝・起床のずれが大きい場合、翌週に「社会的時差ボケ」と呼ばれる状態が残りやすく、眠気やパフォーマンスに影響する可能性があると説明されます。客観的データでリズムの安定化を確認できれば、ストレス対処やトレーニング計画の微調整にも役立ちます。

理想のヘルスケア睡眠グラフの作り方

kokoronote:イメージ画像

- Apple Watchの睡眠分析の手順

- 理想の睡眠ステージ目安

- コア睡眠の理想の割合範囲

- コア睡眠が多いときの見直し

- 【理想のヘルスケア睡眠グラフ】まとめ

Apple Watchの睡眠分析の手順

kokoronote:イメージ画像

手順は、初期設定、就寝前準備、起床後の確認、という三段階に分けて整理すると抜け漏れが少なくなります。

初期設定では、iPhoneのヘルスケアで睡眠スケジュール(就寝・起床時刻、アラーム、目標睡眠時間)を設定し、Apple Watch側で睡眠の記録を有効化します。スケジュールに連動して睡眠の集中モードが自動化されると、通知の抑制や画面の暗転が働き、入眠を妨げる刺激を減らせます。ヘルスケアのダッシュボードでは、睡眠時間、各ステージ、心拍数、呼吸数などの関連指標が集約され、週・月推移の確認も可能です。

就寝前準備では、装着性と電源管理が安定測定の要です。手首にフィットするようバンドを調整し、皮膚との密着を確保します。充電は就寝前に十分量を確保し、就寝中のバッテリー切れを避けます。寝具と室温・湿度を調整し、就寝1〜2時間前から強い光や画面時間を控えます。

入浴は就寝90分前を目安にすると、深部体温の低下が入眠を後押しし、入眠直後の深い睡眠のまとまりに寄与しやすいと解説されます。カフェインとアルコールは摂取量と時刻を見直し、夜間の覚醒や断片化を避けるよう運用します。

起床後は、Apple WatchまたはiPhoneのヘルスケアアプリで、合計睡眠時間、各ステージの割合、入眠潜時、中途覚醒の発生時刻と長さ、心拍数・呼吸数の推移などを確認します。単日の結果に一喜一憂せず、週・月ビューで平均や中央値、ばらつきを見て、生活行動の変更点(就寝時刻、光曝露、運動、飲酒など)との関係をメモしておくと、因果を推定しやすくなります。

さらに、アラームの種類や音量、就寝・起床のスケジュールの現実適合度(早すぎないか、週末にずれていないか)も定期的に見直し、現実的で守りやすい設定に寄せます。最新機種・最新OSでは、睡眠に関する要約指標(スコアなど)が導入されている場合があり、総合的な変化を把握する補助線として活用できますが、個々のステージの推移や覚醒の連続時間と併読して解釈することが推奨されます。

注意点(技術面)

- ファームウェアやOSの更新によりアルゴリズムが改良され、表示傾向が変わる場合がある

- 入眠直後の体動や就寝中の寝返りが続くと、初期のステージ推定が不安定になることがある

- 手首の冷えや汗、装着位置のズレは光学式心拍の品質を低下させる可能性がある

最後に、データは健康管理の補助であり診断ではありません。昼間の強い眠気、いびきの指摘、呼吸の乱れが繰り返し示唆される場合は、専門医療機関での評価が望ましいという立場が一般的です。ウェアラブルの記録は、生活背景と併せて継続的に読み解くほど価値が高まります。

理想の睡眠ステージ目安

kokoronote:イメージ画像

睡眠ステージの理想像を一律に数値化するのは現実的ではありません。年齢、生活リズム、体調や薬剤、季節要因、運動量などにより、レム・コア・深い睡眠の配分は広く揺れ動くと説明されています。

実務的には、入眠直後に深い睡眠が比較的まとまり、夜半以降にレム睡眠がやや長くなるという時間的な流れが連続して見られるか、そして中途覚醒が長く帯状に続かないかの二点を「理想に近い状態」のサインとして扱うと、日々の改善行動に結び付きやすくなります。Apple Watchのグラフでは、深い睡眠の塊が最初のサイクルで確認でき、2〜3サイクル目以降にコアとレムが交互に現れる滑らかな波形が続くと、翌日の主観的な回復感とも整合しやすいという解説が一般的です。

一方で、単一の夜を評価して良否を決め打ちするのは避けたほうが安全です。週や月のビューで平均値・中央値・範囲(ばらつき)を見ながら、就寝・起床時刻の一貫性、入眠潜時、中途覚醒の連続時間、起床前のレム比率などを多面的に確認します。

特に入眠潜時の延長と長い中途覚醒は、グラフ全体の「理想像」から外れやすい主因であり、生活行動の見直し(光曝露、刺激物、運動、入浴、室温・湿度、寝具)と計測条件の安定化(装着の密着、充電、スケジュール設定)を同時に行うと、数週間で平均の改善が捉えやすくなります。なお、ステージ比率そのものはアルゴリズムの推定に依存するため、極端な値が単発で出た場合は、まず欠測や装着ズレを疑うのが実務的です。

Apple Watch固有の観点としては、睡眠スケジュールと集中モードの自動化、アラームの振動・音の最適化、起床時の睡眠要約の確認という一連の流れを運用に組み込むと、夜間の通知刺激を避けつつ、翌朝の内省を習慣化しやすくなります。

最新の機種やOSでは睡眠の質を要約する指標(スコアなど)が提供されることがあり、傾向変化を短時間で把握できる利点がありますが、スコアだけで意思決定するのではなく、覚醒の連続時間・ステージの連なり・入眠潜時といった一次指標を併読し、生活行動の因果と照らして解釈することが推奨されます。休日の寝だめや就寝時刻の大幅な後ろ倒しは、翌週のリズムを乱しやすく、理想的とされる波形からの逸脱が続く一因になり得るため、平日と週末の差を小さく保つ視点が重要です。

理想に近づくための観察ポイント

- 最初の1〜2サイクルで深い睡眠がまとまっているか

- 夜半以降にレム睡眠が漸増し滑らかに循環しているか

- 中途覚醒が短く散発的で長い連続帯が少ないか

- 週・月ビューで入眠潜時と起床時刻が安定しているか

こうした「理想像」は目標ではなく方角を示すコンパスとして捉えるのが実用的です。毎晩の完全再現を狙うのではなく、変動要因を把握しながら、徐々にリズムのぶれ幅を小さくしていくアプローチが現実的だとされています。

コア睡眠の理想の範囲割合

kokoronote:イメージ画像

コア睡眠の割合は夜間の多くを占めやすい一方で、年齢・体調・生活習慣・活動量などの条件に応じて幅広く変動し得ます。一般的な説明では、前半に深い睡眠が相対的に増え、2サイクル目以降はコアとレムが入れ替わりながら進み、終盤にレムが伸びやすい時間構造が示されます。

したがって、一夜の百分率だけで「理想」かどうかを断言するのは適切ではないという立場が推奨されます。実務では、数週間のデータでコア睡眠が過度に肥大化し、深い睡眠が恒常的に少ない傾向が続いていないか、または覚醒の連続帯がコア領域の表示を押し潰していないか、といった構造的な偏りを確認します。

配分の見立てにあたっては、入眠潜時、中途覚醒の連続時間、就寝直前の行動(光、カフェイン、アルコール、運動、入浴)を同時に点検するのが効率的です。例えば、就寝前の強い光暴露はメラトニン分泌の位相を遅らせ、入眠潜時の延長や断片化に関与し得ると説明されます。結果として深い睡眠のまとまりが減り、コア領域が相対的に肥大化して見えることがあります。

また、夕方以降の過量なカフェインや就寝直前の多量飲酒は、入眠は促しても夜間の断片化や覚醒増加の一因になりやすく、相対配分を歪める可能性があると解説されます。こうした行動・環境の是正により、コアと深い睡眠のバランスが数週間スパンで緩やかに整うケースが多いと紹介されます。

デバイス面では、装着の密着度、センサー面の清潔さ、手首の位置、充電残量、アップデート適用など、推定品質に直結する要素の安定化が前提です。特に長袖でセンサーが擦れる、手首が冷えて血流が低下する、寝返りで位置がずれる、などは光学式心拍の品質を下げ、推定のばらつきを増やす可能性があります。こうした技術的ノイズを減らしてから週・月ビューの傾向を評価することが、コア割合の解釈の基本線です。

比率を見るより構造を見る:コアの百分率が多少上下しても、入眠直後に深い睡眠が確保され、後半にレムが伸びる循環が途切れていないなら、グラフ全体の構造は安定していると解釈できます。比率の数値に固執するより、循環の連続性と覚醒帯の短縮に注目するほうが改善の打ち手に直結します。

配分の「理想範囲」を断定する公的な基準は示されていないため、評価はあくまで傾向比較に留め、生活行動と計測条件の両面から徐々にゆらぎを小さくしていく方針が実務的です。

コア睡眠が多いときの見直し

kokoronote:イメージ画像

コア睡眠が相対的に多く、深い睡眠が少ない表示が数週間続く場合は、環境・行動・技術の三領域を同時に見直すと改善が進みやすくなります。環境では、寝室の照度と色温度、室温と湿度、騒音や振動、寝具の通気・放湿・体圧分散特性を再点検します。

特に就寝前1〜2時間の照明は、照度を落とし、色温度を暖色寄りにして光刺激を抑えると、入眠潜時の短縮と入眠直後の深い睡眠のまとまりに寄与しやすいと解説されます。行動では、朝の屋外光で体内時計の同調を確保し、カフェインは午後の早い時間まで、アルコールは量と時刻を管理し、就寝90分前の入浴で深部体温の下降を促す、といったルーチンを整えます。就寝直前の激しい運動や大量の食事は断片化の要因になり得るため、タイミングを前倒しします。

技術面の見直しでは、Apple Watchの装着を手首の骨の少し上にずらし、適度に密着させ、就寝前の充電を確実に行います。スリープスケジュールと集中モードを有効にし、通知を抑制することで入眠の妨げを減らします。ファームウェアとアプリは更新を適用し、センサー窓は清潔に保ちます。これらにより、推定のばらつきや欠測のリスクを減らし、本質的な睡眠の変化に注目しやすくなります。

見直しのヒント(優先順位)

- 起床時刻と朝の光曝露を固定し概日リズムを整える

- 就寝90分前入浴と照明ダウンで入眠準備を促進する

- カフェインとアルコールの量と時刻を一貫管理する

また、ストレスや痛み、鼻閉などの身体症状が断片化の背景にある場合は、セルフケアだけで改善が難しいことがあります。いびきや呼吸の不規則性、日中の強い眠気が続く場合は、医療機関での評価が望ましいという立場が広く示されています。ウェアラブルの指標は健康管理の補助であり診断ではないため、疑わしい所見が継続する場合は専門的な検査で評価するのが安全です。

参考情報として、睡眠と体内時計の基礎的な仕組みや生活習慣のポイントは公的機関の解説に整理されていますので、行動を見直す際の土台として活用できます。(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と健康」)

【理想のヘルスケア睡眠グラフ】まとめ

Apple WatchやiPhoneのヘルスケアアプリを活用した睡眠管理は、単なるデータ観察ではなく、生活リズムと生理的メカニズムを可視化する行為です。

ヘルスケアの睡眠グラフは、覚醒・レム・コア・深い睡眠といったステージの推移を通じて、夜間の休息の「構造」を把握できる設計になっています。重要なのは、これを「点ではなく線」で捉えることです。日々の変化や単発の異常値に囚われず、週・月単位の傾向を観察することで、睡眠のリズムを整える手がかりが得られます。

一般的に理想的な睡眠パターンは、前半に深い睡眠がまとまり、後半にレム睡眠が増加する構造です。この流れは睡眠生理学で示される自然なスリープサイクル(約90〜120分周期)と整合します。コア睡眠はその中間層として、心身の回復を維持する巡航時間帯の役割を果たします。

したがって、「深い睡眠の絶対量が少ないから悪い」と単純に評価するのではなく、全体の循環と規則性を重視する視点が求められます。覚醒の連続が長い場合やレムと深い睡眠の切り替えが極端に不規則な場合は、行動や環境、計測条件を見直すサインです。

改善に向けた実践としては、次のような段階的なアプローチが推奨されます。

① 環境の最適化:就寝前の照明を暖色系にし、ブルーライトを抑え、室温20℃前後・湿度50〜60%を保ちます。

② 行動の一貫性:毎日同じ時刻に起床し、朝日を浴びて体内時計をリセットします。就寝90分前の入浴とカフェイン・アルコール制限も効果的です。

③ 記録と検証:Apple Watchの週・月単位のグラフを参照し、平均値と傾向を比較。Series 11以降では睡眠スコアが追加され、数値の推移として理解しやすくなっています。

④ 異常時の対応:呼吸の乱れ、強い日中の眠気、いびきの指摘が続く場合は、睡眠時無呼吸症候群などの可能性も考慮し、医療機関への相談を検討します。

まとめの要点

- ヘルスケアの睡眠グラフは、ステージの推移と規則性を把握するツール

- 深い睡眠が前半に集中し、後半にレムが増える流れが理想的

- コア睡眠は夜間の大部分を占める巡航フェーズで、個人差が大きい

- 中途覚醒や断片化の増加は、行動・環境・装着条件の見直しが有効

- 単日の数値ではなく週・月の傾向で評価するのが実務的

- Apple Watch Series 11の睡眠スコアを補助指標として活用

- 継続計測と生活習慣の整合が「理想」に近づく鍵

- 医療的な異常が疑われる場合は専門機関で評価を受ける

Apple公式サポートや厚生労働省「e-ヘルスネット」などの公的情報は、睡眠の定義や改善の方向性を科学的に裏付けています。特に厚生労働省は、睡眠時間だけでなく「睡眠の質」を重視し、生活習慣・光環境・体内時計の整合を整えることが健康維持に寄与すると明記しています。(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と健康」)

最終的に、ヘルスケア 睡眠グラフ 理想とは、特定の数値を目指すことではなく、データを通じて生活リズムを客観視し、持続可能な改善習慣を積み重ねていくことに他なりません。毎日の記録が積み重なることで、グラフの線は次第に滑らかに整い、心身の安定にも反映されていきます。睡眠は「データ」ではなく「生活そのもの」であることを忘れず、観察と実践を繰り返す姿勢が、理想の状態に近づくための最も確実な方法です。

この記事はApple公式情報および厚生労働省の公的資料を参照し、客観的事実に基づいて執筆しています。医療判断が必要な場合は、必ず医療機関または専門家の診断を受けてください。