「うつ病に特徴的な症状はどれか2つ選べ」という疑問に答えるために、本記事では症状の全体像をわかりやすく整理します。特徴的な考え方や症状の理解を踏まえ、みられない症状を見極めて正しい治療につなげる視点を解説します。

また、統合失調症に特徴的な訴えやみられやすい訴え、仮面うつ病、老年期にみられる特徴的な症状、特徴的な妄想や起こりやすい思考障害についても詳しく取り上げます。さらに、双極性障害と特徴を比較することで、うつ病をより正確に理解できるよう構成しています。

- うつ病で重視される二つの特徴症状の理解

- 他疾患と区別するための見分け方

- 受診と治療選択に役立つ公式情報

- セルフケアと再発予防の基本

「うつ病に特徴的な症状はどれか2つ選べ」の趣旨

kokoronote:イメージ画像

- 特徴的な考え方・症状の理解

- みられない症状に注意点

- 正しい治療へつなぐ視点

- 統合失調症に特徴的な訴えとの違い

- みられやすい訴えの具体例

- 仮面うつ病の見落とし防止

特徴的な考え方・症状の理解

kokoronote:イメージ画像

学術的な整理では、うつ病の評価は中核症状と周辺症状の把握から始まるとされています。臨床で重視される中核は、抑うつ気分(一日中続く沈んだ気分)と興味や喜びの喪失(以前楽しめた活動への関心低下)です。

国際分類では、これらが「感情クラスター」の中心に位置づけられ、さらに認知行動の変化と自律神経の変化という二つのクラスターと組み合わさって全体像が描かれるとされています。診断的な目安としては、少なくとも2週間、ほぼ毎日・一日の大半、複数の症状が同時に持続することが重要と説明されています(出典:WHO ICD-11 精神・行動・神経発達の疾患)。

周辺症状として整理されやすいのは、睡眠の変化(入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒・過眠)、食欲や体重の変化、全身倦怠や疲労感、動作や思考の緩慢(精神運動制止)、焦燥感(落ち着かない感じ)、集中困難や決断困難、無価値感や過度の罪責感、死についての反復思考などです。

これらは一つひとつが単独で決め手になるというより、生活機能への影響(仕事・学業・家事・対人関係など)と合わせて評価されるのが一般的とされています。日内変動(朝に症状が強い)や、季節変動のパターンが見られる場合もあります。

用語メモ

抑うつ気分:悲哀・虚無・絶望感などの主観的体験が続く状態。見かけ上の表情の乏しさを伴うことがある

興味や喜びの喪失:快感の鈍化。趣味・交流・食事など以前の強化因子からの報酬感が低下する

精神運動制止:思考・会話・行動の速度が落ちる現象。反応潜時が延び、決断に時間がかかる

研究知見では、抑うつ状態では否定的な情報処理の偏り(認知バイアス)が生じやすいことが知られています。たとえば、自分の失敗を過大評価し、成功や他者からの支援を過小評価する傾向です。これは「自動思考」(瞬間的に浮かぶ評価)や「スキーマ」(根底の思い込み)と表現され、症状の持続に関与すると説明されています。臨床現場では、こうした考え方の癖を言語化して気づくこと自体が、症状評価と介入の出発点になりうると整理されます。

把握のコツ:期間(いつから・1日の中での変動)/頻度(ほぼ毎日か)/重症度(生活機能への影響)/併存(不安・身体症状・物質使用・持病)を同時に確認する

みられない症状に注意点

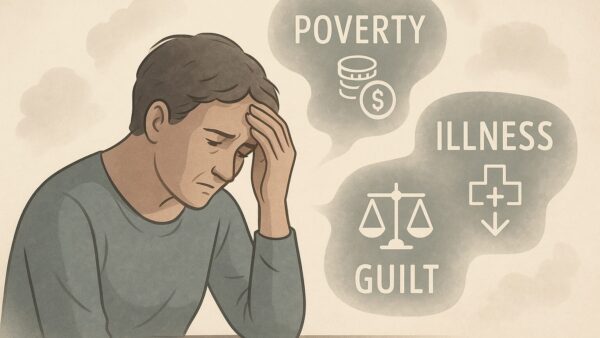

kokoronote:イメージ画像

うつ病の鑑別で重要なのは、「典型ではないサイン」を手がかりに他の病態を見逃さないことです。うつ病の単独エピソードにおいて、持続的な高揚気分、異常な自尊心・誇大型の自信、睡眠欲求の顕著な低下にもかかわらず疲労を感じない、多弁・観念奔逸(次々に考えが湧く)、危険な快楽的活動への没頭などは一般的ではないと整理されます。

これらはむしろ躁または軽躁に関連づけられることが多く、双極性障害の評価が必要になるとされています。加えて、うつ症状の経過中に突然の多幸、過活動、衝動的な言動が出現する場合は、混合エピソード(抑うつと躁の症状が同時あるいは急速に交代)が疑われるため、専門家の再評価が推奨されています。

精神症状の範囲では、うつ病でも妄想や幻覚が併発することがあり、その際は「気分合致性」の内容(罪業・貧困・心気など)が目立つと説明されます。反対に、被害・関係・作為体験などの気分非合致性の主題が前景化する場合、統合失調症スペクトラムや器質性の疾患、物質誘発性の状態の検討が必要となることがあります。急な発症・発熱・頭痛・けいれん・意識変容など神経学的警告徴候が伴うときは、まず内科・脳神経内科領域の緊急評価が優先されます。

注意:「うつ=悲しい」だけではありません。焦燥・いらだち・不安が目立つ抑うつや、無感情に近い麻痺感として現れることもあります。逆に、高揚・万能感・短眠での高い活動性が続く場合は、うつ単独では説明しにくいサインとされています。これらは治療選択(特に薬物療法)に大きく影響するため、自己判断ではなく専門家の評価が望ましいとされます。

補助的な見分けとして、日内変動のパターンや発症誘因の有無、家族歴、薬剤・嗜好品の摂取(ステロイド、抗パーキンソン薬、アルコールなど)も確認されます。原因薬剤の中止や調整が必要になるケースも報告されており、既往歴の洗い直しは不可欠とされています。いずれにしても、「うつ病らしくない所見」は鑑別疾患の糸口であり、否定材料というよりは精密評価への合図と理解するのが安全です。

正しい治療へつなぐ視点

kokoronote:イメージ画像

治療の基本は、安全の確保と負荷の調整から始まるとされています。リスク評価(自傷他害・重度の栄養低下・脱水・重度不眠など)で入院の適否を判断しつつ、環境調整(仕事・学業・家事の負荷軽減、睡眠覚醒リズムの再構築)を行います。公的情報では、十分な休養、心理社会的支援、薬物療法の適切な継続が柱と案内され、心理療法としては認知行動療法、対人関係療法、問題解決療法などの有効性が整理されています。

薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)などの抗うつ薬が用いられ、効果発現まで数週間を要すること、有効後も再発予防のため継続期間が必要とされる点が強調されます。副作用のモニタリングと、自己判断での中断回避は安全管理上の要点です。

双極性障害の可能性がある場合、気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)や非定型抗精神病薬の位置づけが異なり、抗うつ薬の使い方が慎重になると説明されています。混合エピソードや不安症状の強い抑うつでは、過鎮静を避けつつ不眠・焦燥への介入を検討するなど、個別性の高い調整が必要です。薬物療法が難しい、あるいは反応性が乏しい場合には、反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)、電気けいれん療法(ECT)、高照度光療法といった身体療法の適応が検討されます。

受診前に整理すると伝わりやすい情報:初発時期と誘因/1日のなかで強い時間帯/睡眠・食欲・体重の推移/仕事・学業・家事への影響/服薬歴と副作用経験/家族歴(うつ・双極・自殺)/アルコール・カフェイン・サプリの摂取状況

心理教育(疾患理解の共有)では、症状は疾患が引き起こす現象であり、性格の弱さではないと位置づけることが、スティグマ軽減と治療継続に寄与するとされています。家族・職場・学校との連携を取り、合理的配慮(就労の段階的復帰、業務の見直し、通学支援など)を整えることが再発予防にもつながります。

セルフケアでは、睡眠衛生(起床時刻の固定、光曝露の調整、就寝前の刺激制限)や、強度を抑えた有酸素運動、過度な長時間労働の回避、アルコールによる自己治療の抑制が推奨されます。危機時の連絡先(主治医、地域の精神保健センター、夜間・休日の救急)を事前に共有しておくことも安全策とされています。

統合失調症に特徴的な訴えとの違い

kokoronote:イメージ画像

うつ病の評価では、似た症状をもつ他の疾患とどこで線を引くかが重要です。特に統合失調症は、抑うつ感や意欲低下を合併しうるため初期像が混同されやすい一方で、病相の中心に位置づく現象が明確に異なるとされています。

臨床記述では、統合失調症の中核として、気分と合致しない幻覚や妄想(第三者の声が解説するように聞こえる幻聴、監視・被害・関係の確信など)、思考の形式そのものの乱れ(連合弛緩、滅裂、思路の途絶)、自我境界の障害(作為体験:考えや行為が外部から操作される感覚)などが整理されています。

これらは、うつ病の「否定的な内容に偏った認知」や「精神運動制止」とは質が異なる現象と説明されています。逆に、うつ病で精神病症状がみられる場合は気分合致性(罪業・貧困・心気など)が前景化しやすいとされ、ここが鑑別の実務的な勘所になります。

さらに、病前性格や発症形式にも違いが指摘されます。統合失調症では、思春期〜若年成人期に緩徐発症し、対人交流の退避や奇異な興味・思考の変容が徐々に強まるパターンが報告されます。一方、うつ病はあらゆる年齢で起こりえますが、心理社会的ストレスや生活変化を契機に比較的明確な起点が語られることが多いと紹介されます。抑うつの二大中核(抑うつ気分・興味喪失)に加え、睡眠・食欲の変化や日内変動など身体リズムの崩れが同時進行で観察されやすい点も現場での見分けの手掛かりになります。

| 観点 | うつ病 | 統合失調症 |

|---|---|---|

| 主な訴え | 抑うつ気分・興味喪失が中心 | 幻聴や被害念慮が中心になりやすい |

| 妄想の傾向 | 罪業・貧困・心気など気分合致 | 被害・関係・作為など気分非合致 |

| 思考の流れ | 遅い・まとまりにくい | 連合弛緩など形式的思考障害 |

注意したいのは、合併・移行・誤認の局面です。うつ病エピソードの経過で気分非合致性の精神症状が優勢になれば、統合失調症スペクトラムの検討が必要になりますし、統合失調症の経過で二次性の抑うつ(陰性症状と区別が難しい抑うつ状態)が前景化する段面もあります。

薬剤による二次性の症状(抗精神病薬による鎮静・アカシジアが焦燥と誤解される、ステロイドでの気分高揚など)にも配慮が必要です。家族歴、発症年齢、経時的な症状の入れ替わり、薬物・嗜好品の影響、神経学的随伴症状の有無といった縦断的な情報を集めることで、診断の確度が高まり治療選択のリスクも下げられます。

鑑別を支える一次情報として、国際疾病分類ではそれぞれの診断特徴が章立てで整理されています。詳細は公表文書にまとめられており、症状群・持続期間・機能障害・除外規準の観点から記述的に確認できるようになっています(出典:WHO ICD-11 精神・行動・神経発達の疾患)。

みられやすい訴えの具体例

kokoronote:イメージ画像

公的解説では、うつ病で頻繁に語られる訴えが心理・行動・身体の3領域で整理されています。

心理面では、悲哀感、空虚感、興味の消退、自己評価の低下、過剰な罪責、将来の絶望、死についての反復的思考が挙げられます。

行動面では、活動性の低下、決断回避、作業速度の落ち込み、社会的引きこもり、易疲労性が目立ちます。

身体面では、入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒といった睡眠障害、食欲不振(ときに過食)、体重変化、頭痛・肩こり・腰痛、動悸や胃部不快、便秘や下痢、めまい、口渇などが報告されており、精神症状より先に身体症状が前面化するケースも珍しくないと説明されています。これらは相互に影響し合い、睡眠不調→疲労→集中低下→作業遅延→自己評価の低下という悪循環が形成されることが指摘されています。

特徴的なのは日内変動です。午前中に抑うつ感と無気力が強く、午後にかけてやや改善するパターンは古典的に言及されてきましたが、実際には個人差が大きく、シフト勤務や就学環境が関与することもあります。季節性の変動(秋冬に増悪、春に改善)を呈する例や、産後・更年期などライフイベントに重なる例も記述されています。合併症として、不安症状(予期不安・心配の制御困難・身体化不安)、パニック発作、強迫症状、摂食障害、物質使用の増加などが同時に語られることも少なくありません。合併が多いほど、遷延化や再発リスクが上がるという報告があり、包括的なアセスメントが推奨されています。

把握のヒント(実務):

1) 直近2週間の症状日誌(睡眠・食事・疲労・気分の10段階評価)を簡易に記録

2) 仕事・学業・家事の「できた/先延ばし」の量的把握(時間・回数)

3) 身体症状は部位・時間帯・誘因(食事・姿勢・運動・ストレス)を書き分ける

うつ病の「みられやすい訴え」は普遍的である一方、文化的背景・性差・年齢によって語られ方が大きく変わる点にも留意が必要です。若年層では焦燥・易怒性・退学念慮など機能面の破綻が先行し、高齢層では体調不良の主訴が際立つ傾向が指摘されています。

職域では、遅刻・欠勤・納期遅延・安全配慮の低下など、間接指標が先に可視化される場合があります。一貫して重要なのは、症状の数だけでなく機能障害の程度を評価するという視点です。

仮面うつ病の見落とし防止

kokoronote:イメージ画像

仮面うつ病という呼称は、抑うつ気分や悲哀の自覚が乏しいのに身体症状が主訴となる群を指し示す通俗的な概念として使われてきました。現在の診断分類では独立した病名ではありませんが、実務的には「身体化された抑うつ」として把握され、頭痛・めまい・動悸・胸部圧迫感・胃部不快・便通異常・全身倦怠・睡眠困難などが長く続くのに、内科的検査で明確な器質的原因が特定できないケースが該当しやすいと説明されています。

ここでは、症状の持続・多部位性・ストレスとの時間的連関、そして機能障害(日常生活・労働・学業への影響)に注目してスクリーニングを進めます。

見落としを防ぐためには、除外と包括のバランスが核心です。まず内科的レッドフラッグ(発熱、体重減少、貧血、黒色便、血尿、神経脱落症状、急性腹症所見など)を除外し、必要に応じて基礎検査(血算、生化学、甲状腺機能、炎症反応、鉄代謝、ビタミン、妊娠反応、薬物スクリーニング等)を行います。

そのうえで、睡眠・食欲・体重・日内変動、焦燥・不安、認知面(集中・決断)、希死念慮の有無を系統的に聴取し、抑うつエピソードの診断基準に該当するかを確認します。過度の受診行動や検査結果の過小評価/身体感覚への過剰な注意が併存する場合は、健康不安(心気傾向)や身体症状症(身体化)との重なりも検討されます。

注意(実務の落とし穴):

・身体症状が強いからといって、すべてを心理要因と決めつけない(器質疾患の合併は一定割合で存在)

・抑うつのスクリーニングが陰性でも、2週間ルール(持続と機能障害)で再評価

・睡眠薬や鎮痛薬の漫然投与は、抑うつの遷延や依存リスクにつながる

介入は、二段階で進めるのが現実的と説明されています。第1段階では、症状の妥当化(「苦痛は現実で、検査陰性でも本物」)と行動活性化(小さな活動量の回復)、睡眠衛生、ストレス対処の再学習を軸に据えます。第2段階では、抑うつが確からしい場合に、心理療法(認知行動療法、対人関係療法)や抗うつ薬の導入を検討します。

身体症状の改善は「痛み→活動増→睡眠質改善→抑うつ軽減」の循環で得られることが多く、目標設定は機能の回復(通勤・家事・対人交流の再開)に置くのが有効とされています。職域では、段階的復職(リワーク)や業務配分の見直しが再発予防に寄与します。

受診メモ例:

・症状カレンダー(痛みの部位・強さ・誘因/睡眠・食欲)

・検査結果の一覧(実施日・主な所見)

・生活変化(異動・介護・育児・受験など)との時間的重なり

「うつ病に特徴的な症状はどれか2つ選べ」の具体例

kokoronote:イメージ画像

- 老年期のうつ病に特徴的な症状の要点

- 特徴的な妄想の見分け方

- 起こりやすい思考障害の例

- 双極性障害と特徴を比較の視点

- まとめ:うつ病に特徴的な症状はどれか2つ選べ

老年期のうつ病に特徴的な症状の要点

kokoronote:イメージ画像

高齢者におけるうつ病は、若年成人とは異なる表れ方をすることが多いと報告されています。特に抑うつ気分そのものを自覚しにくいケースが少なくありません。代わりに「からだの不調」として訴えが前景化しやすく、全身の倦怠感、食欲低下、体重減少、不眠、便通異常などの身体症状が強く現れる傾向があります。

そのため、本人が「気分の落ち込み」を語らなくても、周囲が変化に気づき受診を勧めることが重要になります。また、高齢期では「物忘れ」「会話の乏しさ」「意欲低下」が強く出て、認知症と類似した様相を示すことがあります。こうした状態は古くから仮性認知症(pseudodementia)と呼ばれており、治療により改善する場合があるため慎重な評価が求められます。

背景要因としては、加齢による脳内神経伝達物質の変化や、慢性疾患(高血圧、糖尿病、心疾患など)の併存、配偶者の死別や社会的孤立といった心理社会的ストレスの影響が複合的に関わるとされます。さらに、老年期は薬物代謝機能が低下しており、薬剤の副作用が抑うつ症状を悪化させる場合もあります。抗がん剤、降圧薬、鎮静薬など複数の薬剤が影響しうるため、服薬歴の詳細な確認は欠かせません。

注意点:高齢者では、うつ病の診断と治療に際し、身体疾患や薬剤性の影響を除外することが必須です。また、薬物療法においては副作用(転倒リスク、低ナトリウム血症、せん妄など)が起こりやすいため、専門医による総合的評価とモニタリングが強く推奨されています(出典:厚生労働省「こころの情報サイト」)。

治療は心理社会的介入(家族支援、孤立防止、デイケアや地域資源の活用)と薬物療法を組み合わせて行われます。身体面と精神面を統合して評価し、多職種による包括的アプローチをとることが望ましいとされています。

特徴的な妄想の見分け方

kokoronote:イメージ画像

うつ病が重症化すると、しばしば精神病症状を伴うことがあります。その代表例が気分合致性妄想です。これは本人の抑うつ気分と一致した内容を持つ妄想であり、典型的には以下の3種類が挙げられます:

- 罪業妄想:「自分の過去の行為が重大な罪であり、取り返しがつかない」と確信する

- 貧困妄想:「経済的に破綻しており、家族を養えない」と確信する

- 心気妄想:「重い病気にかかっており、助からない」と確信する

これらは現実には根拠がなく、事実に反しているにもかかわらず、本人は確信を持って強く信じ込みます。そのため、日常生活や人間関係への影響が大きく、自殺リスクが高まる危険信号とされています。一方、被害妄想や作為体験など、気分とは一致しない妄想が中心になる場合は、統合失調症や双極性障害との鑑別が必要です。

ICD-11でも、重症の抑うつエピソードにおいては精神病症状が付随する可能性が明記されています。その際には必ず、妄想や幻覚が気分合致性か非合致性かを確認することが推奨されています。特に非合致の場合は、統合失調症スペクトラムや双極性障害を視野に入れるべきとされています。

臨床現場では、妄想内容の聞き取りを通じてリスク評価を行い、希死念慮や自殺企図につながる可能性を早期に把握することが不可欠です。

起こりやすい思考障害の例

kokoronote:イメージ画像

うつ病の思考面で特徴的なのは、思考速度の低下と否定的な認知の強まりです。患者は「頭が回らない」「考えがまとまらない」「決断できない」と表現することが多く、これは精神運動制止の一部として理解されます。集中困難や決断困難はICD-11にも診断特徴として含まれており、診断上重要な位置づけを持っています。

さらに、認知の内容に関しては「否定的バイアス」が強くなる傾向があります。例えば、同じ出来事に対しても「自分のせいだ」「うまくいかないに違いない」と解釈しがちで、過去・現在・未来を一貫して否定的に捉えるパターンが見られます。この認知のゆがみは、認知行動療法(CBT)で介入の対象とされる主要な領域です。

一方で、統合失調症にみられる形式的思考障害(連合弛緩、滅裂、思路の途絶など)は、うつ病には基本的に出現しません。うつ病では「思考の速度が遅い」「否定的な内容に偏る」といった特徴が主体であり、形式的な思考の組み立ての障害とは異なる点に留意する必要があります。

また、思考の遅さは学業や職場でのパフォーマンス低下に直結し、誤解や叱責を招きやすいため、本人の二次的な落ち込みを強める要因となります。したがって、症状の正確な理解と適切な環境調整(業務負担の軽減、学習サポートなど)が不可欠です。

思考障害のチェックポイント

・集中できず読書やテレビの内容が頭に入らない

・複数の選択肢から1つを選ぶのが難しい

・否定的な自己評価や将来観が強い

・思考や動作のスピードが遅く感じられる

こうした変化を周囲が「怠け」「努力不足」と誤解すると、本人の負担はさらに増すため、医学的背景に基づいた正しい理解が社会的に求められます。

双極性障害と特徴を比較の視点

kokoronote:イメージ画像

うつ病と双極性障害は、ともに抑うつエピソードを経験する点で共通しますが、その診断枠組みと治療方針は大きく異なることが知られています。

双極性障害は、うつ病に加えて躁または軽躁エピソードを生涯に一度でも経験することで診断されます。ICD-11では双極症I型(躁または混合の既往がある)と双極症II型(軽躁と抑うつの既往がある)に分類されており、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

双極性障害の躁状態では、抑うつとは逆に高揚した気分、過活動、誇大的な自信、睡眠欲求の著しい低下などがみられます。軽躁では症状が比較的軽く、社会生活を破綻させないこともありますが、本人や周囲が「元気すぎる」「話が止まらない」と感じることが多いとされます。また、混合エピソードと呼ばれる、抑うつと躁の症状が同時あるいは急速に交代する状態も存在し、診断を複雑にする要因の一つです。

| 項目 | うつ病 | 双極性障害 |

|---|---|---|

| 必須エピソード | 抑うつのみ | 躁または軽躁を生涯で経験 |

| 代表的な症状 | 抑うつ気分・興味喪失 | 高揚気分・活動性の亢進 |

| 睡眠の変化 | 不眠または過眠が多い | 短時間睡眠でも疲労感が少ない |

| 治療の中心 | 抗うつ薬や心理療法 | 気分安定薬が中心で抗うつ薬は慎重 |

| 混合状態 | 稀 | 混合エピソードとして明確に位置づけ |

治療の観点からは、うつ病では抗うつ薬や心理療法が軸となる一方で、双極性障害では気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)の使用が基本とされます。抗うつ薬は躁転(抑うつから躁への急速な切り替わり)を誘発する可能性があるため、慎重に使われる傾向があります。この違いは診断を正しく行う必要性を強調しています。誤ってうつ病と診断されると、不適切な薬物選択により症状が悪化する恐れがあるからです。

さらに、疫学的には双極性障害は発症年齢が若い傾向にあり、10代後半から20代前半に初発することが多いとされます。一方、うつ病は全年齢層にみられますが、特に中高年期に増加する傾向が報告されています。したがって、発症年齢や症状の推移も鑑別の一助となります。

公的機関の情報によれば、双極性障害と抑うつ症状の見分け方は臨床的に非常に難しいため、専門家による長期的な経過観察が推奨されています(出典:米国国立精神衛生研究所(NIMH))。

まとめ:うつ病に特徴的な症状はどれか2つ選べ

- うつ病の二大症状は抑うつ気分と興味や喜びの喪失

- 睡眠や食欲の変化、疲労感が併存し生活機能に影響

- 否定的な思考の偏りと決断困難が学業や仕事に負担

- 身体症状が前面化する仮面うつ病は見落とされやすい

- 高齢者は抑うつを自覚せず仮性認知症に類似する場合

- 罪業や貧困など気分合致妄想がうつ病に特徴的に出現

- 気分非合致の妄想は統合失調症や双極性障害を示唆

- 多幸や誇大感、短眠はうつ病では典型的ではない所見

- うつ病の思考障害は速度低下と否定的内容が中心となる

- 統合失調症では幻聴や形式的思考障害が特徴とされる

- 双極性障害は躁軽躁エピソードの既往で診断される疾患

- 混合エピソードは躁と抑うつが同時に現れる状態を指す

- 診断に迷う場合は公的情報を参考に専門家へ相談が必要

- 受診時は症状経過、睡眠や食欲の変化、家族歴を共有する

- 再発予防には休養、心理療法、服薬継続、支援体制が重要