うつ病が食べてはいけないものを知りたい方に向けて、日常の食事で迷わないための指針を整理します。うつ病に効く食べ物やレシピ、コンビニで揃えやすい組み合わせ、飲み物やお菓子の選び方、ご飯が食べられない時の工夫、甘いものが欲しくなる場面への対処法などを具体的に紹介します。

また、一人暮らしで食事がめんどくさいと感じる時の工夫や、双極性障害で注意すべき食べてはいけないものとの違い、さらにメンタルを安定させる食べ物や精神に悪い食べ物に関する疑問まで、客観的な情報をもとに解説します。

- 避けたい食品と控え方の全体像を把握

- 食べやすく整えるレシピとコンビニ活用術

- 飲み物とお菓子の選び方の実践ポイント

- 一人暮らしや食欲不振時の現実的な対処

うつ病が食べてはいけないもの基礎

kokoronote:イメージ画像

- 精神に悪い食べ物は?

- 甘いものが食べたくなる対策

- 双極性障害が食べてはいけないもの?

- メンタルを安定させる食べ物は?

- うつ病に効く飲み物

精神に悪い食べ物は?

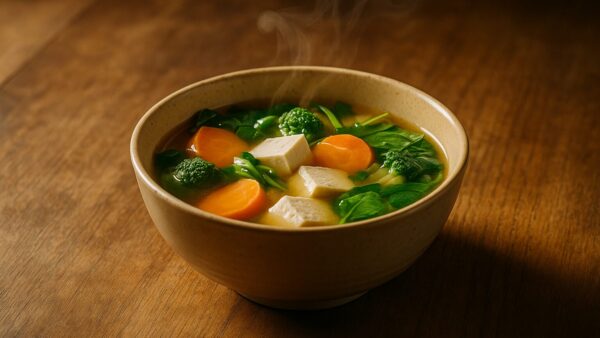

kokoronote:イメージ画像

気分の不調や睡眠の乱れに影響しやすい食品には、いくつかの共通点があります。刺激性が強い、血糖を急激に上下させる、睡眠の質を下げる可能性が指摘されている、といった性質です。ここでは、日常で遭遇しやすい代表例を整理し、避け方や置き換え方まで具体的にまとめます。目的は単純に制限することではなく、波を小さくして安定した一日を作ることです。

アルコールは少量でも中枢神経に作用し、入眠自体は早まっても深い睡眠が減る可能性が指摘されています。翌日の疲労感や不調につながるケースがあるため、就寝前の飲酒は控える選択が無難とされています。週のうちの休肝日を設ける、外食時はノンアルコールや炭酸水に切り替えるなど、頻度とタイミングの管理が現実的な対策です。

高糖質・高精製の食品(砂糖が多い飲料・菓子、白いパンや菓子パンなど)は、血糖を急上昇させやすく、その後の反動低下(いわゆるシュガークラッシュ)で倦怠感や集中困難を感じやすくなります。仕事・学習・家事のパフォーマンス低下と重なると、気分面の自己評価にも影響が出やすいため、食事の中心に置くのではなく、量と頻度をコントロールするのが実際的です。甘味は食後に少量、食物繊維やたんぱく質と一緒にとると、吸収速度を緩やかにできます。

カフェインは覚醒作用があり、適量でも感受性の高い人では不安感の増幅や動悸を自覚することがあります。午後遅い時間の摂取は睡眠開始の遅れや夜間の中途覚醒につながる可能性があるため、「午前は通常のコーヒー、午後はデカフェや麦茶に切り替える」などの時間ルールを設けると管理しやすくなります。エナジードリンクはカフェインと糖の二重刺激になりやすく、常飲は避ける選択が勧められます。

用語メモ:GI値(グリセミック指数)は、食品が血糖をどれくらい上げるかの目安です。砂糖の多い飲料や精製度の高い菓子は高GIになりやすいと説明されます。食物繊維や脂質・たんぱく質と一緒に食べると、胃から腸への移動がゆっくりになり、血糖上昇の速度を緩める効果が期待されます。

さらに、飽和脂肪やトランス脂肪の多い超加工食品は、食物繊維や微量栄養素が不足しがちで、満腹と満足のズレを生みやすいと解説されています。短時間で多量に食べやすいため、日常では「常備は最小限、外出時は小包装を選ぶ」といった実務的ルールが役立ちます。

上記はいずれも「完全排除」を目的とするのではなく、頻度・量・タイミング・置き換えの四つを整えることが実践的です。継続的な落ち込み、食欲変化、体重の急な増減、睡眠障害が続く場合は、自己判断で食事だけに頼らず、医療への相談が推奨されています。公的機関の情報でも、症状が続く際には専門家につなぐ重要性が強調されています。

甘いものが食べたくなる対策

kokoronote:イメージ画像

夕方や作業後に甘いものが頭から離れない、ストレスが強い日ほど甘味飲料を手にしてしまう――こうした行動は珍しくありません。人の脳は疲労時に手早くエネルギーに変わる糖質を選びやすく、さらに睡眠不足・ストレス・不規則な食事が重なると、甘味志向が強まりやすいと説明されています。完全にやめようとすると反動が出やすいため、「設計」と「分散」と「置き換え」の三本柱で現実的に整えるのがコツです。

1)設計:先に枠を決める

まず一日の食事を、主食・主菜・副菜でざっくり整え、甘味は「食後の小デザート」に位置付けます。空腹時の単独摂取は血糖上昇が急になりやすいので、必ず食事の後に少量を味わうスタイルに切り替えます。週の甘味総量も枠を決めると管理しやすく、家に置くストックの量を意図的に小さくするだけでも効果があります。

2)分散:回数は増えても量は小さく

甘味を完全にゼロにせず、小分けの一口サイズに変えると、満足感を保ちながら総量を抑えられます。濃い甘味を一気に摂るより、果物やプレーンヨーグルト、無塩ナッツを組み合わせると、食物繊維・脂質・たんぱく質が加わり、満腹シグナルが出やすくなります。

3)置き換え:飲む甘味を食べる甘味へ

甘味飲料は短時間で多量の糖を取り込みやすいため、無糖の炭酸水やお茶へ切り替えを進めます。どうしても味が欲しい場合は、果物を使った小さなデザートを食後に楽しむ方が、同じ糖でも吸収が緩やかになりやすいと解説されています。

ポイント:砂糖の摂取は、国際機関の推奨では「遊離糖類を1日のエネルギーの10%未満、可能であれば5%未満に」と示されています。実際に管理する際は、清涼飲料・加糖コーヒー・菓子・菓子パンなどを合算し、まずは現状を可視化するところから始めると、過不足を客観視できます(出典:世界保健機関 ガイドライン)。

加えて、睡眠とストレス管理も重要です。睡眠不足は食欲ホルモンのバランスに影響し、甘味志向を強める方向に働くと報告されています。就寝前のカフェインや画面視聴を控え、起床時刻を一定にするなど、生活リズムを整える工夫が、結果的に甘味の過剰摂取を抑える助けになります。

まとめると、甘いものとの付き合い方は、意思の強さだけでなく、環境設計(買い置き・時間帯)と栄養設計(食後・組み合わせ)で大きく改善します。短期間での急な完全禁止より、続けられる小さな工夫を積み重ねていく方が、感情の波を小さく保ちやすいと考えられます。

双極性障害が食べてはいけないもの?

kokoronote:イメージ画像

双極性障害では、うつ状態と躁・軽躁状態の両方を経験します。気分の波を安定させるために、食事で配慮すべき点は、うつ病と共通する部分に加えて、睡眠・刺激・薬物療法との相互作用という三つの観点がより重要になります。ここでは、避けたい食品の考え方と、日常で運用しやすい代替策を整理します。

刺激管理:カフェインとアルコール

カフェインは覚醒作用があり、感受性が高い人では不安・焦燥を助長する恐れがあるため、特に夜間や不眠が続く時期には控えるのが実務的です。アルコールは入眠を早める一方で睡眠の深さを損ない、翌日の気分安定を妨げる可能性があるため、就寝前の摂取は避け、週内の総量と回数を制限します。

睡眠リズム:食事タイミングと血糖の安定

食事時間のばらつきは体内時計の乱れにつながると解説されています。朝食でたんぱく質を確保し、昼と夜の間隔を空けすぎない、遅い時間のドカ食いを避けるなど、時間栄養学の観点を取り入れると睡眠リズムを整えやすくなります。高糖質の夜食やカフェイン飲料は中途覚醒を増やす要因になり得るため、温かいスープや乳製品・大豆製品に置き換えると、消化負担が軽く、睡眠への干渉を小さくできます。

薬物療法との相互作用:サプリ・嗜好品の扱い

気分安定薬や抗精神病薬、抗うつ薬を使用している場合、一部のサプリメントや嗜好品が代謝酵素に影響し、血中濃度の変化を生む可能性が指摘されています。自己判断でのサプリ追加は避け、処方医・薬剤師に「普段とっているサプリ・健康食品・エナジードリンク」を必ず伝えることが安全管理の基本です。グレープフルーツなど一部の果物やハーブが代謝に関与するケースも知られており、事前確認が推奨されます。

注意:躁・軽躁の兆し(睡眠時間の短縮、活動量の増加、浪費、焦燥感など)や、抑うつの悪化(食欲低下、起床困難、興味喪失など)が続く場合は、食事だけで調整せず、早期に医療へ相談してください。薬の用量調整や睡眠のテコ入れが必要になることがあります。

日常運用では、「避ける」より「置き換える」発想が実践的です。午後以降のカフェインを麦茶・ルイボスティー・デカフェに、寝酒をノンアル飲料・炭酸水に、夜食の菓子をヨーグルトや豆腐・ゆで卵に、といった切り替えは、気分の波を小さく保つうえで負担が少なく続けやすい方法として紹介されています。

メンタルを安定させる食べ物は?

kokoronote:イメージ画像

食事とメンタルヘルスの関係は多くの研究で注目されており、日常的に取り入れやすい食材や栄養素がいくつも紹介されています。単一の食品で劇的に症状を変えるわけではありませんが、栄養バランスを意識した食事パターンは、長期的な心身の安定に寄与する可能性があると整理されています。ここでは代表的な栄養素と食材、活用のポイントを解説します。

魚に多いオメガ3脂肪酸

EPA・DHA(エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸)は魚油に含まれるオメガ3脂肪酸の一種で、脳の神経細胞の膜を構成する重要な成分です。複数の研究では、食事からの摂取が気分の安定に関連する可能性があると報告されています。ただし、研究によって用量や効果の幅が大きく、確定的な結論は出ていません。魚を週2〜3回食べる習慣が推奨されることが多く、缶詰や冷凍魚を利用することで一人暮らしでも取り入れやすくなります(出典:米国国立衛生研究所 ODS)。

発酵食品と腸内環境

ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品は腸内環境を整える作用が注目されています。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内細菌がつくる代謝物が脳や神経伝達物質に影響する可能性があると考えられています。ただし、プロバイオティクス(善玉菌を含む食品やサプリメント)については「消化器症状の改善には一定の根拠があるが、メンタル領域への効果は限定的」とする整理もあり、用途によっては十分なエビデンスがない段階です。

用語メモ:プロバイオティクスとは「健康に有益な作用をもたらす生きた微生物」を含む食品・サプリのことです。整腸効果が主目的ですが、精神的ストレスや不安との関連については研究が続いています。

全粒穀物・豆類・野菜・果物・ナッツ

食物繊維、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含む食品群は、総合的に身体の調子を整えるだけでなく、血糖値を安定させる働きもあります。血糖の上下は気分の波に直結しやすいため、精製度の低い食品を主食や間食に組み込むことが推奨されます。例えば、白米を発芽玄米や雑穀米に置き換える、菓子パンではなく全粒パンにチーズや野菜を挟むなど、小さな工夫で持続的なエネルギー供給が可能です。

抗酸化作用のある食品

ブルーベリーやビタミンCを多く含む果物、緑黄色野菜、ナッツ類には抗酸化成分が豊富で、細胞の酸化ストレスを軽減するとされています。酸化ストレスは加齢やストレス環境で増加し、神経系にも影響する可能性があるため、日常的に取り入れる価値があると解説されています。

全体的な食事パターン

個々の食品よりも食事全体のパターンがメンタルヘルスに寄与するという報告が増えています。例えば、地中海式食事法(魚、オリーブオイル、全粒穀物、豆類、野菜、果物を多く取り入れる)は、うつ症状のリスク低下と関連があるとされています(出典:Harvard Health Publishing)。

要点:「単品で効く食材」を探すよりも、加工度の低い食品を組み合わせ、食事全体の質を整えることが安定への近道といえます。

つまり、メンタルを安定させる食べ物は特定の一品ではなく、「魚+豆+野菜+全粒穀物+発酵食品」を基盤とする食事パターン全体だと理解しておくとよいでしょう。

うつ病に効く飲み物

kokoronote:イメージ画像

水分摂取は心身の調子を整える基盤であり、飲み物の選び方も気分や睡眠に影響を与えます。アルコールや砂糖入り飲料が望ましくない一方で、日常的に取り入れやすい飲料をどう工夫するかが重要です。

水と無糖のお茶

最も推奨されるのは水と無糖茶です。水分不足は集中力や倦怠感を招く要因になり得るため、1日1.5〜2リットルを目安に少しずつ補給することが大切です。緑茶や麦茶、ルイボスティーなどはカロリーを増やさずに楽しめる選択肢です。

カフェインとの付き合い方

コーヒーや紅茶は覚醒作用を持ち、適量なら集中を助ける一方で、敏感な人では不安や不眠を引き起こすことがあります。午後3時以降はカフェインを避けると、睡眠の質を守りやすいとされています(出典:欧州食品安全機関 EFSA)。デカフェやカフェインレスの飲料に切り替えると、味わいを楽しみつつリスクを減らせます。

緑茶・ハーブティー

緑茶にはカフェインが含まれますが、リラックス成分として知られるテアニンも含まれています。テアニンはアルファ波を増やし、落ち着きを与える作用が示唆されています。就寝前には、ノンカフェインのカモミールティーやルイボスティーなど、リラックス効果を持つハーブティーが取り入れやすい選択肢です。

補足:睡眠の質を高めるためには、就寝前の刺激物(カフェイン・アルコール・甘味飲料)を避けることが推奨されています。夜の飲料は常温の水や温かいハーブティーが適しています。

砂糖入り飲料のリスク

清涼飲料水や加糖コーヒー飲料は、血糖の乱高下や肥満リスクを高める要因となります。習慣化すると1日の糖摂取量が推奨値を超えることも多く、特に疲れているときほど過剰に摂りやすいため注意が必要です。

まとめると、飲み物選びは「水・無糖茶・適量のコーヒー・ハーブティー」を基本とし、就寝前はカフェインやアルコールを控えるのが実用的なガイドラインとなります。

うつ病が食べてはいけないもの実践

kokoronote:イメージ画像

- うつ病に効くレシピとコンビニ

- うつ病に効くお菓子の選び方

- ご飯が食べれない時の工夫

- 一人暮らしの食事がめんどくさいを解決

- まとめ:うつ病が食べてはいけないもの

うつ病に効くレシピとコンビニ

kokoronote:イメージ画像

コンビニは忙しい日常の中で利用頻度が高く、上手に選べば栄養バランスを補える重要な存在です。うつ病に効く食べ物として紹介される栄養素を、コンビニで手軽に入手できる食品に置き換える工夫を紹介します。

たんぱく質+発酵食品

ヨーグルトや納豆は腸内環境を整え、血糖値を安定させる効果が期待されます。バナナや無塩ナッツと組み合わせると、糖質・脂質・たんぱく質が揃い、間食や軽食として持続的なエネルギー補給になります。

魚とオメガ3脂肪酸

サバ缶、イワシ缶、ツナ缶などはEPA・DHAを効率よく摂れる食品です。コンビニのカット野菜や全粒パンと組み合わせることで、食事としての完成度を高められます。

全粒穀物と野菜

オートミールや玄米おにぎり、全粒パンは精製度の高い白米やパンよりも血糖の上昇が緩やかです。冷凍野菜やサラダを加えると、食物繊維とビタミンが補えます。

| 目的 | コンビニで揃う組み合わせ例 | 補足 |

|---|---|---|

| たんぱく質+発酵 | プレーンヨーグルト+バナナ+無塩ナッツ | 持続的な満足感(出典:Harvard T.H. Chan) |

| オメガ3補給 | サバ缶+サラダ+全粒パン | EPA・DHAの効率的な摂取 |

| 忙しい朝 | オートミール+牛乳または豆乳+冷凍ベリー | ビタミンと食物繊維を確保 |

| 軽食 | 枝豆や豆腐+カット野菜+味噌汁 | 加工度の低い食材で構成 |

コンビニを利用する際は、「主食・主菜・副菜」を意識して選ぶと栄養バランスが整います。甘味を選ぶ場合でも砂糖量を意識し、果物や無糖飲料を組み合わせることが実践的です。

うつ病に効くお菓子の選び方

kokoronote:イメージ画像

気分転換やリラックスのためにお菓子を楽しむことは珍しくありません。しかし、砂糖や脂質を多く含むお菓子は血糖値の乱高下や体重増加につながりやすく、気分の不安定さを助長する要因になると指摘されています。うつ病に効くお菓子という意味で重要なのは「完全に避ける」ことではなく、量・質・タイミングを工夫することです。

砂糖摂取量の基準

世界保健機関(WHO)では「遊離糖類を1日のエネルギーの10%未満、可能であれば5%未満に抑えること」が推奨されています。例えば、1日2,000kcalを摂取する人の場合、砂糖の上限は25g程度に相当します。清涼飲料1本で上限を超えることもあり、菓子や飲料の組み合わせには注意が必要です。

おすすめのお菓子の例

ナッツ、プレーンヨーグルト、果物、カカオ含有率の高いチョコレートは、砂糖が少なく栄養価も高いお菓子として推奨されます。ナッツは良質な脂質とたんぱく質を含み、血糖値を安定させる助けになります。ヨーグルトは発酵食品として腸内環境の改善にもつながります。チョコレートは70%以上のカカオ含有率を選ぶと、ポリフェノールの抗酸化作用が期待できます。

避けたいお菓子の傾向

精製度が高く砂糖と脂質を同時に多く含むお菓子(ドーナツ、ケーキ、菓子パンなど)は満足感が一時的で、血糖の上下や食べ過ぎを招きやすいとされています。これらは「特別な日のお楽しみ」として限定し、日常的には控えるとリスクを下げられます。

要点:「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」も重要です。空腹時の単独摂取ではなく、食後に少量を楽しむことで、血糖の急上昇を避けやすくなります。

つまり、うつ病に効くお菓子の選び方は、低糖質・高栄養・少量・食後の4つを意識することに集約されます。

ご飯が食べれない時の工夫

kokoronote:イメージ画像

うつ病の症状のひとつに食欲不振があり、ご飯が食べれない時は栄養不足に陥りやすくなります。体力が低下すると気分の落ち込みがさらに強まり、悪循環を生みやすいので、無理なく少量でも栄養を摂る工夫が大切です。

消化しやすい食品の利用

スープに豆や野菜を加える、ヨーグルトや豆腐を常備する、フルーツと牛乳(または豆乳)をミキサーでスムージーにするなど、消化しやすく手軽に食べられる食品を選びましょう。食欲がないときでも口にしやすく、少量で栄養が摂取できます。

少量多回数に分ける

1日3食にこだわらず、小分けで4〜5回に分けて摂ると負担が軽減されます。例えば、朝はヨーグルトと果物、昼はおにぎり1つと味噌汁、午後はスムージー、夜は豆腐と野菜スープなど、全体で必要な栄養を補えば十分です。

調理の手間を減らす

レトルトのお粥や冷凍食品を上手に活用するのも有効です。市販のスープや味噌汁に冷凍野菜や豆腐を加えるだけで、簡単に栄養価を高められます。料理を一から作らなくても、工夫次第で栄養を確保できます。

注意:食欲低下が2週間以上続く、体重が急激に減る、睡眠や気分の不調が強い場合は、自己判断せずに必ず医療機関に相談してください(出典:厚生労働省)。

食べられないときは、「食べなければ」と自分を責めるのではなく、小さな一口から始めることが現実的な第一歩です。

一人暮らしの食事がめんどくさいを解決

kokoronote:イメージ画像

一人暮らしでは、料理や買い物がめんどくさいと感じ、食事が偏りやすくなります。その結果、菓子パンやインスタント食品に頼りがちになり、栄養不足や気分の変動につながることも少なくありません。ここでは、負担を減らしつつ栄養を確保する実践的な方法を紹介します。

買い置きと定番化

オートミール、冷凍野菜、サバ缶、無塩ナッツ、プレーンヨーグルトなど、開けてすぐ食べられる食材を常備すると、調理の負担を減らせます。これらを基盤にすると、朝・昼・晩の献立が自然に整いやすくなります。

最小手間のルーティン例

朝はヨーグルト+バナナ+ナッツ、昼はサバ缶+サラダ+全粒パン、夜は豆腐と野菜のスープ+ご飯少量。このように、繰り返しやすいシンプルなルーティンを決めておくと、「何を食べるか悩む」ストレスも軽減されます。

調理家電やサービスの活用

電子レンジで温めるだけの冷凍弁当や、宅配の食材セットも便利です。栄養士監修の宅配弁当サービスを利用すると、自炊が難しい時期でも栄養の偏りを防げます。

ポイント:一人暮らしで重要なのは「完璧な食事を目指さないこと」です。70点を継続する方が、100点を一度だけ達成するより健康的で現実的です。

食事を「面倒な作業」ではなく「生活の習慣」として簡素化し、小さな定番パターンを積み重ねることが、一人暮らしでの安定した栄養摂取につながります。

まとめ:うつ病が食べてはいけないもの

ここまで、うつ病やメンタルの安定に関わる食べ物や飲み物について詳しく解説しました。最後に、記事全体の要点を整理し、生活の中で取り入れやすいヒントをリストにまとめます。すべてを一度に実践する必要はなく、自分の生活や体調に合わせて少しずつ取り入れていくことが現実的な方法です。

- アルコールは睡眠や気分を乱しやすいため常習的な摂取は避ける

- 砂糖の多い飲料や菓子は血糖変動を招くので量と頻度を管理する

- カフェインは午後以降を控え睡眠の質を守る工夫が推奨される

- 魚や豆類野菜果物ナッツを中心にした食事が安定につながる

- 発酵食品やプロバイオティクスは腸内環境を整える効果が注目される

- お菓子は砂糖が少なく栄養価の高いナッツや果物を選ぶとよい

- 飲み物は水や無糖茶を基本にし砂糖入り飲料は常用を避ける

- コンビニ利用時はサバ缶ヨーグルト全粒穀物を組み合わせる

- 食欲がないときはスープやスムージーで少量でも栄養を摂る

- 一人暮らしでは買い置きと定番化で食事のめんどくささを減らす

- 双極性障害ではアルコールやカフェインを控えて睡眠を守る

- 薬との相互作用があるためサプリや嗜好品は必ず医療者に確認する

- 就寝前の甘味飲料や刺激物は避け睡眠の質を高める習慣が有効

- 全粒穀物と野菜果物を組み合わせ血糖の安定を意識するとよい

- うつ病 食べてはいけないものは個人差が大きく医療と併用して判断する

食事はメンタルを支える一要素であり、生活習慣や医療的支援と組み合わせて調整していくことが大切です。症状が長引く場合は、必ず専門機関に相談し、正しいサポートを受けるようにしましょう。