怒りの感情をコントロールすることは、多くの人にとって日常生活や仕事の中で避けられないテーマです。強い怒りに振り回されると、冷静な判断を失ったり、人間関係に不必要な摩擦を生じたりすることがあります。

そこで本記事では、怒りを上手に扱うための具体的な方法や対処法を整理し、感情をコントロールできる人の習慣や、逆に難しさを抱える人の特徴についても詳しく解説します。

さらに、感情のコントロールに影響を与える病気や障害、大人が実践できる効果的な工夫も取り上げます。加えて、怒りを和らげる言葉の使い方、日常に取り入れやすいアンガーマネジメント、衝動を抑えるための実践的なポイント、そして「怒りの感情をコントロールできないのはなぜか」という疑問に答えながら、感情との健全な付き合い方を分かりやすく紹介していきます。

- 怒りの感情をコントロールする基本と考え方

- 効果的な方法や具体的な対処法

- できる人とできない人の特徴や違い

- 日常生活で使える実践的な工夫

怒りの感情をコントロールする大切さ

kokoronote:イメージ画像

- 怒りをコントロールする3つの基本

- アンガーマネジメントの簡単な方法

- 怒りを抑える魔法の言葉を活用する

- カッとなるのを抑える方法を知る

- 怒りのコントロールができないのはなぜ

怒りをコントロールする3つの基本

kokoronote:イメージ画像

強い怒りは一瞬で判断や行動を左右しますが、衝動のピークは比較的短く、適切な手順を踏めば自分で扱える範囲に収めやすいと言われています。実務で使いやすい枠組みとして、本稿では気づき(Awareness)→鎮静(Down-regulation)→表現と問題解決(Expression & Problem solving)の三段階を採用します。これは、米国心理学会が紹介するリラクゼーション、認知の組み立て直し、コミュニケーションと問題解決の推奨と整合する構成です(参照:APA Anger Control / APA Strategies)。

ステップ1|気づき:怒りの早期サインを検出する

怒りは身体反応→自動思考→行動の順に連鎖すると説明されます。身体反応には、心拍上昇、肩や顎の緊張、体温の上昇、呼吸の浅さなどが含まれるという説明が一般的です。これらの「前兆」をモニターするため、三点チェック(呼吸・肩の力み・顎の噛み締めの有無)を定期的に行い、違和感があれば合図(心の中でストップと言う、ペンを置く等)を決めておきます。感情認識を助ける技法として、1分間で自分の状態を四つの語で表すムードレイティング(例:苛立ち60/100、不安40/100、焦り30/100、疲労70/100)を用いる方法も紹介されています(参照:APA)。

ステップ2|鎮静:自律神経を落ち着かせる

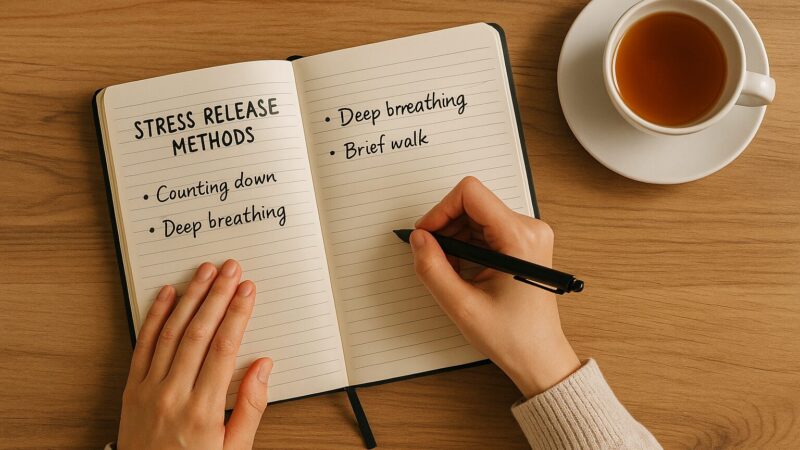

ピーク時の衝動は持続しても数十秒〜2分程度と言われ、呼気を長めにする呼吸や筋弛緩、注意の切替えで下げやすいとされています。世界保健機関はストレス自己対処として呼吸・運動・睡眠など生活習慣の整えを推奨しています(参照:WHO Stress Q&A)。実装のコツは以下の通りです。

- 呼吸:4秒吸って6〜8秒吐くを1〜2分。吐く時間を長めにすると落ち着きやすいという説明があります(参照:APA Strategies)。

- 筋弛緩:肩・拳・顔の順で5秒力を入れ、10秒かけて緩める漸進的筋弛緩法(PMR)。

- グラウンディング:今いる場所で見える5つの物、聞こえる4つの音、触れる3つの感触を順にラベリングし、注意を現在へ戻す。

運転・現場作業中など安全最優先の場面では、目を閉じる・大きく姿勢を変える方法は避け、視線を安定させ呼気を静かに長くする程度に留めてください。

ステップ3|表現と問題解決:建設的なコミュニケーション

鎮静の後は、相手を責める表現(YOUメッセージ)を避け、アイ・メッセージ「私は〜と感じています/理由は〜です/望むのは〜です」で要望と境界を明確に伝えます。厚生労働省の職場メンタルヘルス教材でも、呼吸などのセルフケアと合わせて、伝え方を練習する重要性が示されています(参照:こころの耳 5分でできる職場のメンタルヘルス)。

実践の土台(3ステップ)

- 呼吸と休止:体の緊張を緩め、数十秒の「間」を作る(タイムアウト)

- 認知の見直し:決めつけやべき思考を丁寧に点検し、別解を3つ列挙する

- 建設的行動:要求や境界を伝え、次にやる具体的な一手を合意する

なお、睡眠不足や不規則な生活は感情調整を不安定にしやすいとされます。厚生労働省の資料では、就寝・起床時刻の固定、寝床での長時間スマホ回避、適度な日中活動などの睡眠衛生が推奨されています(参照:健康づくりのための睡眠ガイド2023、e-ヘルスネット:睡眠と健康)。

アンガーマネジメントの簡単な方法

kokoronote:イメージ画像

アンガーマネジメントは、怒りを「なくす」ではなく「目的に沿って扱う」ための心理教育とトレーニングの総称として紹介されています。日本アンガーマネジメント協会では、怒りの理解、反射的反応の回避、伝え方の訓練、長期的な習慣化を柱に据えると説明されています(参照:協会:アンガーマネジメントとは / 協会概要)。ここでは短時間で始められ、日常で繰り返しやすい手順に絞って整理します。

1|6秒ルール+合図で反応を遅らせる

怒りの衝動が最も強い最初の瞬間をやり過ごすために、合図(ストップと心の中で唱える、視線を斜め下に落とす、指で机を軽く2回タップする等)を決め、6秒カウントと組み合わせます。米国心理学会の一般向け解説でも、反応を遅らせることと呼吸・リラクゼーションを併用することが実践的とされています(参照:APA Strategies)。

2|トリガー記録でパターン化する

怒りは状況・自動思考・身体反応・行動のパターンを持ちやすいとされます。A4一枚に「状況/自動思考(例:軽んじられた)/感情の強さ(0〜100)/身体反応(心拍・肩こり等)/とった行動/別案(次回どうするか)」を記録し、週1回5分で見直すと、繰り返し起きる組み合わせ(例:睡眠不足×締切前×特定の依頼)が可視化され、事前の環境調整や合図の準備につながります。公的機関のセルフケア教材でも記録と振り返りの重要性が示されています(参照:こころの耳)。

3|言い換えテンプレで伝え方を標準化

反射的な非難表現(YOUメッセージ)は対立を激化させやすいとされます。そこで、シーン別の言い換えテンプレを用意しておきます。以下は例です。

言い換えの例(NG / OK)

| NG(感情的・断定的) | OK(具体・協働的) |

|---|---|

| あなたはいつも遅い | 私は締切前に不安です。進捗を15時に共有できますか |

| ちゃんとして | 次回は開始10分前集合の運用に一緒に切り替えたいです |

| もう無理 | 集中が難しいため、30分休憩後に再開したいです |

4|ミニワーク(1セット2分)で日々の慣らし運転

短時間の反復は、実場面での再現性を高めるとされています。次のセットを一日の切り替え時に実施します(参照:APA Anger Control)。

- 呼吸4回:4秒吸って6〜8秒吐く×4

- 言い換え1つ:最近のNG表現をOK表現に書き換える

- 別案1つ:直近の怒りトリガーに対する代替行動を1つ書く

5|環境と生活リズムのメンテナンス

怒りの土台には睡眠・運動・栄養・刺激の過多(カフェイン・アルコール・スマホ)などの要因が重なりやすいとされています。厚労省の資料では、就寝・起床時刻の固定、就床前1〜2時間の強光・端末回避、日中の適度な運動が推奨されています(参照:睡眠ガイド2023)。世界保健機関は、ストレス管理の一環として有酸素活動や呼吸法を紹介しています(参照:WHO Physical activity / WHO Stress Q&A)。

専門用語ミニ解説

認知再評価(reappraisal):出来事の意味づけを見直し、怒りを増幅させる解釈(例:わざとだ)から、別の可能性(例:情報不足かも)に視点を移す技法。漸進的筋弛緩法(PMR):筋肉に力を入れてから緩めることで、力みと弛緩の差を体感し、全身の緊張を下げる方法。

以上の手順は、短時間・低負荷で始められ、個人でも職場でも導入しやすいのが利点です。実施にあたっては、「反応の遅延」「呼吸で鎮静」「Iメッセージで合意形成」の三本柱を日課化し、週次で記録を振り返る運用にすると定着しやすいと説明されています(参照:APA Strategies、日本アンガーマネジメント協会)。

(注)医療的評価が必要なケース(長期にわたり著しい機能低下、攻撃行動の反復、併存症状の強さなど)が疑われる場合は、専門機関に相談してください。相談窓口やセルフケア教材は厚生労働省ポータルにまとめられています(参照:こころの耳)。

怒りを抑える魔法の言葉を活用する

kokoronote:イメージ画像

心理学や認知行動療法の分野では、言語が感情に与える影響について数多くの研究が行われています。人間は言葉によって自分の認知を修正し、それに伴って感情や行動が変化することが確認されています。これは「自己暗示」や「セルフトーク」と呼ばれる手法の一部であり、スポーツ選手や経営者など、プレッシャーのかかる場面で高いパフォーマンスを発揮する人々が活用している方法としても知られています。怒りの感情をコントロールする場面においても、この「言葉の力」を利用することは非常に有効です。

具体的には、怒りが高まりそうになったときに「大丈夫」「落ち着こう」「今は判断しない」といった短くシンプルなフレーズを自分に投げかけることが推奨されています。これは脳の中で「扁桃体」が過剰に反応している状態を、一時的に鎮める効果を持つとされます。アメリカ心理学会(APA)の報告によると、セルフトークを行うことでストレス反応が平均して20〜30%低減する傾向があるとされており、怒りのコントロールにも有効であることが示唆されています(出典:American Psychological Association “Positive Self-Talk and Stress Management”)。

また、こうした「魔法の言葉」は、長文よりも一言で済むものの方が実践的であり、習慣化しやすいという特徴があります。脳科学の観点から見ても、短いフレーズは脳内で即座に処理されやすく、反射的な行動を切り替えるスイッチとして機能しやすいのです。例えば「今はスルー」「私は冷静」「深呼吸」など、自分にとってしっくりくる言葉を日常的に繰り返し練習しておくことで、実際の怒りの場面でも自然に口をついて出るようになります。

さらに、日本の職場環境や家庭生活においても活用できる工夫があります。職場では「感情よりも事実を優先」「ここで怒っても解決しない」といった言葉をあらかじめ決めておくことで、議論が白熱しても冷静さを保ちやすくなります。家庭では「子どもは成長の途中」「相手も疲れているだけ」といった視点を与える言葉を選ぶことで、無用な衝突を避けられます。これらは認知の枠組みを修正し、感情を暴発させないための「予防策」として機能します。

もちろん、こうしたセルフトークは万能ではありません。怒りの強さが非常に大きい場合や、慢性的なストレスが背景にある場合には、単なる言葉だけでは効果が薄いこともあります。しかし、セルフトークは即効性があり、費用もかからず、副作用も存在しないため、最も取り入れやすい方法のひとつです。特に「6秒ルール」や「深呼吸」と組み合わせることで、怒りを爆発させずにやり過ごすための実践的なツールとなります。

自己暗示の言葉は、長い文章よりも一言で済むものの方が実践しやすく、日常的に習慣化しやすいとされています。自分に合った短いフレーズを複数用意し、状況に応じて使い分けることが推奨されます。

カッとなるのを抑える方法を知る

kokoronote:イメージ画像

「カッとなる」という状態は、心理学的に言えば瞬間的な怒りの爆発であり、脳の扁桃体が過剰に反応することで起こります。このとき前頭前野の働きが抑制され、冷静な判断力や理性的な思考が一時的に機能しなくなることが知られています。結果として、言い過ぎてしまったり、後悔する行動を取ってしまったりするのです。そのため、カッとなる瞬間をいかに乗り越えるかが、怒りの感情をコントロールする上で非常に重要なポイントとなります。

研究によれば、衝動的な怒りのピークはおおよそ「6秒」程度であることが多いとされています。この間を冷静にやり過ごすことができれば、怒りは自然に鎮まり、冷静さを取り戻すことが可能です(出典:D. Goleman “Emotional Intelligence”)。そのため、実践的な対処法として「6秒ルール」が広く紹介されています。カッとなった瞬間に深呼吸をする、数をゆっくり数える、視線を意識的に逸らすといった行動を取ることで、この短い時間を乗り切ることができます。

また、身体的なアプローチも効果的です。例えば、肩や腕の筋肉を意識的に緩めるストレッチを行ったり、水を飲んだりすることで、副交感神経が優位になり、怒りの高ぶりを鎮めることができます。さらに、外的な環境を変えるのも有効です。会議室を出て一度廊下を歩く、窓の外の景色を見るといった「場面の切り替え」は、感情のクールダウンに役立ちます。

日本のビジネスシーンにおいては、上司や同僚に対して瞬間的に言い返したくなる場面も少なくありません。しかし、その一瞬を抑えることで信頼関係を損なわずに済むことも多いのです。家庭内においても同様に、子どものいたずらやパートナーの言動に対して即座に感情をぶつけるのではなく、数秒の間を置くことで、余計な衝突を避けることが可能です。

一方で、カッとなる癖が強い人は、日常的に心身のコンディションを整えておくことが大切です。十分な睡眠、バランスの良い食事、軽い運動は、自律神経の安定に寄与し、衝動的な怒りを減らす効果があります。また、事前に「怒りそうな場面」を予測し、セルフトークのフレーズやリラックス法を準備しておくことで、実際に感情が高まったときに冷静に対応できるようになります。

カッとなる瞬間は「6秒ルール」と呼ばれる短い時間をやり過ごすことが重要です。深呼吸や場面の切り替えなど、即効性のある方法を複数準備しておくことで、怒りの爆発を未然に防ぐことができます。

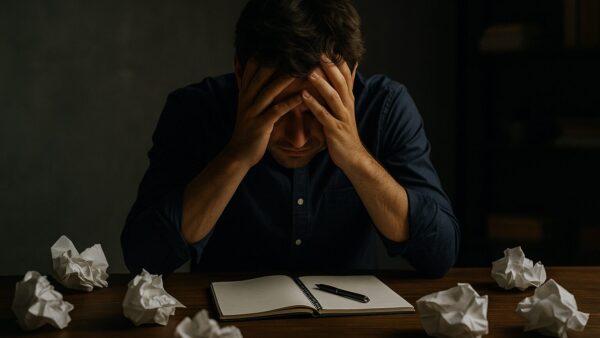

怒りのコントロールができないのはなぜ

kokoronote:イメージ画像

怒りの感情をコントロールできない背景には、心理的・生理的・社会的な複数の要因が絡み合っています。心理学的には、人は「自分の思い通りにならない状況」に直面したときにフラストレーションを感じ、それが蓄積すると怒りとして表出します。特に完璧主義傾向のある人や柔軟な思考が苦手な人は、予想外の出来事を受け入れにくく、怒りを抑えることが難しくなる傾向があります。

生理学的な観点では、怒りは自律神経の交感神経が活発化することで引き起こされます。心拍数の上昇、呼吸の乱れ、筋肉の緊張といった身体反応が強く現れると、冷静な判断を下す前頭前野の働きが抑制され、結果として「感情に支配された行動」が出やすくなります。慢性的なストレスや睡眠不足もこのバランスを崩し、怒りの制御を難しくします。

さらに、社会的な背景も無視できません。たとえば家庭や職場などの人間関係で、長期間にわたり小さな不満が蓄積されると、それが「怒りの爆発」につながることがあります。また、幼少期に「怒りを健全に表現する方法」を学ばずに育った場合、成人後も感情を適切に処理するスキルが不足したままになりやすいとされています(出典:日本心理学会「感情研究」)。

怒りのコントロールが苦手な人は、自分自身が「怒りやすい体質」だと考えがちですが、実際には多くの場合、環境や習慣による影響が大きいのです。そのため、怒りの発生メカニズムを理解し、予兆をキャッチする力を養うことで、感情を制御することは十分に可能です。例えば、「イライラしているときに体が熱くなる」「肩に力が入る」などのサインを事前に自覚できれば、爆発前に冷静な対応をとることができます。

まとめると、怒りのコントロールができない原因は「性格」だけではなく、心理的ストレス、身体的要因、環境要因が複合的に作用しているのです。つまり、改善には多角的なアプローチが必要であり、セルフケアと環境調整の両面から取り組むことが重要になります。

怒りをコントロールできないのは「気質」や「性格」のせいだけではなく、心身のコンディションや環境的要因が大きく影響します。原因を理解することが、感情マネジメントの第一歩です。

怒りの感情をコントロールする具体的な工夫

kokoronote:イメージ画像

- コントロールがうまい人・できる人の特徴

- コントロールができない人の特徴とその背景

- 感情をコントロールできない病気や障害

- 大人が実践したい効果的な対処法

- 怒りの感情をコントロールするまとめ

コントロールがうまい人・できる人の特徴

kokoronote:イメージ画像

怒りという感情は人間にとって自然な反応であり、完全に消し去ることはできません。しかし、その表出の仕方には個人差があり、上手にコントロールできる人とそうでない人が存在します。ここでは、怒りを建設的に扱える人が持つ特徴について、心理学的な視点や研究データ、実生活での具体的な行動パターンを交えて詳しく解説します。

まず第一に、怒りの感情を上手に扱える人は自己認識力(セルフアウェアネス)が高いとされています。心理学者ダニエル・ゴールマンが提唱した「感情知能(EQ)」の枠組みにおいても、自己認識は最も重要な能力のひとつとされ、怒りの兆候をいち早く自覚できる人は、その後の行動を冷静に選択しやすくなります。たとえば、心拍数の上昇や顔の熱感といった身体反応を「自分はいま怒りを感じている」と認識できることは、爆発的な反応を防ぐ第一歩です。

次に挙げられるのは、感情の一時停止力(レスポンスインヒビション)です。スタンフォード大学の研究によると、人が怒りを覚えた瞬間から実際に行動に移すまでの「6秒間」が衝動を制御する鍵になると報告されています。この短い時間に深呼吸をしたり、言葉を飲み込んだりすることができる人は、怒りを相手への攻撃ではなく建設的な主張へと変換することが可能です。

また、怒りをうまくコントロールできる人は複数のストレス発散法を持つ傾向があります。厚生労働省の健康指標によれば、定期的な運動を習慣化している人はそうでない人に比べ、ストレス反応の数値(例:コルチゾール値)が低いことが確認されています(出典:厚生労働省「健康日本21」)。運動以外にも、読書や音楽鑑賞、趣味活動など、複数の方法を組み合わせることで、怒りを溜め込むリスクを大幅に減らすことができます。

さらに、特徴的なのは共感力(エンパシー)の高さです。相手の立場を理解しようとする姿勢を持つ人は、怒りの対象を「敵」としてではなく「誤解や状況の違いから生じた一時的な摩擦」として捉えることができます。これにより、対立の激化を防ぎ、冷静な対話へと移行しやすくなります。ハーバード大学の研究でも、共感力が高い人は対人関係での衝突頻度が有意に低いとされています。

加えて、怒りを上手に扱える人は自己表現のスキル(アサーティブネス)を持っています。これは、相手を傷つけずに自分の意見や感情を率直に伝える能力を指します。「あなたはいつも遅い!」と批判的に言うのではなく、「あなたが遅れると私は不安に感じる」と自分の感情に焦点を当てて伝えることができるのです。心理学的には「アイ・メッセージ」と呼ばれる手法であり、怒りの爆発を避けつつも問題を共有することができます。

最後に、怒りをコントロールできる人は長期的視野を持っています。短期的な感情の爆発ではなく、人間関係やキャリア全体のバランスを考慮し、冷静な選択を下す傾向があります。たとえば、職場で部下に怒りを感じても、瞬間的に叱責するのではなく、後で冷静な状況下で建設的なフィードバックを行う、といった行動が取れるのです。

以上をまとめると、怒りをうまく扱える人の特徴には「自己認識」「感情の一時停止」「複数のストレス発散法」「共感力」「自己表現スキル」「長期的視野」といった点が挙げられます。これらは生まれつきの資質ではなく、トレーニングや習慣化によって誰でも高められる能力です。そのため、自分の怒りに悩んでいる人も、これらの特徴を意識的に取り入れることで改善が可能だと言えます。

コントロールができない人の特徴とその背景

kokoronote:イメージ画像

怒りをコントロールすることが苦手な人には、いくつかの共通する特徴が見られます。それは単なる性格の問題ではなく、心理的背景や生活習慣、さらには幼少期の経験など、複数の要因が複雑に関わっています。ここでは、怒りをうまく扱えない人がどのような特徴を持ち、どのような背景が関与しているのかを多角的に解説していきます。

まず顕著な特徴として挙げられるのが、感情の起伏が激しいことです。心理学的に言えば、情動の調整機能が弱いため、ちょっとした刺激でも怒りに直結してしまいます。米国心理学会(APA)の報告によれば、衝動的な性格特性を持つ人は、感情の抑制に必要な前頭前野の活動が弱い傾向があるとされ、これが怒りを抑えにくい理由の一つと考えられています。

次に、相手の意見を受け入れにくい傾向があります。これは自己中心性が強いわけではなく、自己肯定感の低さや失敗を恐れる心理が背景にある場合が多いとされています。自分の考えを否定されると、それを「人格全体を否定された」と感じてしまい、防衛的に怒りで反応することが多いのです。

さらに、ストレス解消法を持たないことも重要な要因です。怒りは本来、溜まったストレスや不満が引き金となって爆発するケースが多いですが、趣味や運動などで発散できない人は、その矛先を人間関係に向けやすくなります。厚生労働省の調査によると、日本人の約4割が「十分なストレス対処法を持っていない」と回答しており(出典:厚生労働省「国民健康・栄養調査」)、この現状が怒りの爆発を助長していると考えられます。

以下の表に、怒りをコントロールできない人に見られる典型的な特徴と、その背景要因を整理します。

| 特徴 | 背景要因 |

|---|---|

| すぐに怒鳴る | 家庭環境で怒りが常態化していた。親が大声で感情を表す習慣を持っていたため、学習的に同じ反応を身につけた。 |

| 我慢できない | 幼少期に衝動を抑える訓練が不足していた。例えば「欲しい物を待つ経験」が少なく、自己制御の力が育ちにくかった。 |

| 長く根に持つ | ストレス解消法を持たず、不満や怒りを処理できないため記憶に残りやすい。結果として、人間関係に悪影響を及ぼす。 |

また、文化的背景も影響します。例えば、日本の文化では「和を乱さない」「感情を抑える」ことが美徳とされる一方で、抑圧された感情が爆発的に表出する「我慢の限界型」の怒りも少なくありません。逆に、幼少期から自由に感情を表現する環境で育った場合には、怒りを「表現すること」と「相手を攻撃すること」を区別する訓練が自然に身につくため、コントロールが比較的容易になります。

さらに、怒りの背景にはトラウマや精神的負担が隠れていることもあります。過去に虐待やいじめを経験した人は、自己防衛として強い怒りを出しやすくなる場合があります。これは脳科学的にも裏付けられており、慢性的なストレスやトラウマを抱える人は扁桃体(怒りや恐怖を司る部位)が過敏に反応する傾向があるとされています。

このように、怒りをコントロールできない人の特徴は単純ではなく、遺伝的要因、育った環境、ストレス対処能力、文化的背景、さらには過去の経験などが複雑に絡み合っています。そのため、改善を目指す際には「単に我慢すればよい」といった短絡的な方法ではなく、背景にある要因を丁寧に理解し、包括的にアプローチしていくことが重要です。

感情をコントロールできない病気や障害

kokoronote:イメージ画像

怒りの感情をうまくコントロールできない状態は、単なる性格や気質の問題ではなく、医学的に定義された病気や障害に関連している場合があります。これは「意志が弱い」こととは異なり、脳の機能的特性や神経伝達物質のバランスが関与していることが多いため、専門的な理解と適切な治療が必要です。ここでは代表的な疾患や障害について詳しく解説していきます。

まず注目されるのが注意欠如・多動症(ADHD)です。ADHDの人は前頭前野の働きが弱いため、衝動を抑える機能が十分に働かず、怒りを感じたときに即座に表出してしまう傾向があります。研究によれば、ADHDの成人は一般人口と比べて約2倍怒りやすい傾向があると報告されており(出典:米国国立精神衛生研究所 NIMH)、感情制御の難しさは症状の一部として理解されています。

次に双極性障害があります。この疾患は、気分の高揚(躁状態)と抑うつ状態を繰り返すのが特徴ですが、躁状態の時には些細な刺激にも過敏に反応し、激しい怒りを爆発させるケースが少なくありません。特に「易刺激性」と呼ばれる症状は、双極性障害の診断において重要な要素であり、本人や周囲が困難を抱える大きな原因の一つです。

また、精神医学においては間欠性爆発性障害(IED: Intermittent Explosive Disorder)という診断名も存在します。これは、日常生活の中で繰り返しコントロール不能な怒りの爆発が生じる障害で、米国精神医学会(APA)の「DSM-5」にも正式に掲載されています。IEDの発症率は人口の2〜3%程度とされ(出典:Kesslerらの国際疫学調査)、決して珍しいものではありません。

さらに、発達障害(自閉スペクトラム症など)においても、感情調整が難しいケースが多く報告されています。自閉スペクトラム症の人は、感覚過敏や社会的コミュニケーションの難しさからフラストレーションを抱えやすく、環境の変化や予期しない出来事に直面した際に強い怒りで反応することがあります。

身体的な疾患も怒りのコントロールに関係します。例えば、脳損傷や認知症では、脳の感情制御に関わる部位が損なわれるため、以前は温厚だった人が突発的に怒りを爆発させるようになることがあります。特に前頭葉に障害がある場合は、抑制力の低下が顕著です。

このように、怒りのコントロール困難は「病気や障害の症状」として現れる場合が多くあります。そのため、本人の努力や周囲の我慢だけで解決しようとするのではなく、医師の診断や専門的な治療が不可欠です。治療には薬物療法(抗うつ薬、気分安定薬、抗精神病薬など)や、心理療法(認知行動療法、アンガーマネジメント・トレーニングなど)が組み合わせて行われます。

また、家族や職場の人がこうした疾患の存在を正しく理解することも大切です。怒りのコントロールが難しい人を「性格が悪い」「努力不足」と片付けてしまうのではなく、医学的な支援を必要とする状態である可能性を考慮することが、本人を支える第一歩となります。

近年では、厚生労働省や日本精神神経学会が発行するガイドラインの中でも「感情調整困難を抱える人への包括的支援」の重要性が強調されており、社会全体で理解を深める流れが広がっています。

大人が実践したい効果的な対処法

kokoronote:イメージ画像

怒りの感情を完全に消すことはできませんが、適切に付き合い、生活に悪影響を与えないようにするための対処法は数多く存在します。特に大人が日常生活で無理なく実践できる方法は、科学的根拠に基づくものが多く報告されています。ここでは、すぐに取り入れられる実践法から専門的なアプローチまで、段階的に詳しく紹介します。

まず基本となるのが感情を言葉にする習慣です。心理学では「ラベリング効果」と呼ばれ、自分の感情を言語化することで脳の扁桃体(怒りや恐怖を司る部分)の活動が抑制され、前頭前野による理性的な制御が働きやすくなることが分かっています(出典:Lieberman et al., UCLA社会認知研究)。例えば「私は今、腹が立っている」と声に出したり、ノートに書き出すだけでも感情の勢いは和らぎます。

次に有効なのが身体を動かすストレス発散です。米国心理学会(APA)の調査によれば、定期的な有酸素運動はストレスホルモンであるコルチゾールを低減し、感情の安定を助けることが示されています。ウォーキングやジョギング、ヨガなどは特に効果的で、怒りを感じた直後に軽いストレッチや深呼吸を行うだけでも気持ちを落ち着けることが可能です。

また、十分な睡眠も欠かせません。睡眠不足は脳の感情抑制機能を低下させ、怒りやすくなる原因となります。ハーバード大学の研究では、睡眠時間が6時間未満の人は7〜8時間眠る人に比べて感情的に不安定になる確率が約2倍に高まると報告されています。就寝前のスマートフォン使用を控え、規則正しい睡眠習慣を整えることが重要です。

さらに、認知行動療法(CBT)は怒りの対処法として高い効果が実証されています。これは「出来事 → 認知(解釈) → 感情 → 行動」という流れを整理し、怒りを引き起こす考え方の偏りを修正する方法です。例えば「相手は私を馬鹿にしている」という認知が怒りを生む場合、「もしかしたら忙しくて気づかなかっただけかもしれない」と考え直すことで怒りを和らげられます。CBTは臨床現場だけでなく、書籍やオンライン講座でも学ぶことができます。

日常生活に取り入れやすい工夫としては、「6秒ルール」も有名です。これは怒りを感じた瞬間に6秒間待つことで、扁桃体からの衝動的な反応が落ち着き、冷静に判断できるようになるという方法です。実際にアンガーマネジメント協会でも推奨されており、即効性のある対処法として広く知られています。

また、マインドフルネス瞑想も注目されています。Google社など大手企業が社員研修に導入していることでも有名で、現在の瞬間に意識を集中させることで怒りを引きずらずに手放す練習ができます。定期的に実践することで、長期的に感情の安定が得られることが数多くの研究で示されています。

生活習慣の中ではアルコールやカフェインの摂取を控えることも効果的です。これらは一時的に気分を高揚させますが、感情の抑制機能を低下させるため、怒りを爆発させやすくします。水分補給やハーブティーなど、穏やかな習慣に置き換えることで怒りの予防につながります。

最後に重要なのは、一人で抱え込まないことです。怒りが頻繁に爆発してしまい日常生活に支障をきたしている場合は、カウンセラーや医師に相談することが勧められます。特に、怒りが人間関係や仕事に深刻な影響を与えている場合、早期に専門家の支援を受けることで改善が期待できます。厚生労働省のメンタルヘルス関連サイトや地域の相談窓口も活用できます。

怒りをゼロにする必要はありません。大切なのは、怒りと健全に向き合い、自分と周囲を傷つけない形で表現できるようになることです。その積み重ねが、長期的に感情を安定させる最大の力になります。

怒りの感情をコントロールするまとめ

ここまで、怒りをうまく扱える人の特徴、苦手な人の背景、医学的要因、そして大人が日常で実践できる対処法について詳しく解説しました。最後に、記事全体の要点を整理し、改めて理解を深めていただけるようにまとめます。

- 怒りは自然な感情であり完全には消せない: 人間の防衛本能として備わった感情であり、危険や不当な扱いに気づかせてくれる役割もあります。ゼロにするのではなく「適切に扱う」ことが目標となります。

- 怒りの感情をコントロールする基本は三段階: ①衝動を抑える(6秒ルールなど)、②感情を言語化する(ラベリング効果)、③建設的に表現する(アサーションスキルの活用)。これらを習慣化することが安定した感情のコントロールにつながります。

- アンガーマネジメントは日常に取り入れやすい: 深呼吸、軽い運動、客観的な視点の切り替えなど、誰でも今日から実践できるシンプルな方法です。継続することで怒りの爆発を未然に防げます。

- 魔法の言葉は自己暗示として有効に働く: 「まあいいか」「大丈夫」といった自己暗示は、自分を安心させ怒りを沈静化させる力を持ちます。認知行動療法でもポジティブな自己対話は有効とされています。

- カッとなる衝動には物理的対処が効果的: その場を離れる、冷たい水で手を洗う、深呼吸するなど、即効性のある方法を複数持っておくと安全に感情を逃せます。

- コントロールできない背景には環境要因がある: 幼少期の家庭環境や職場のストレスなどが怒りのパターンを形作ります。自分だけを責めるのではなく、背景を理解することが解決の第一歩です。

- 怒りにうまい人は冷静さを保つ特徴がある: 自己観察力が高く、感情に飲み込まれにくい傾向があります。また、適切な表現やストレス発散法を持ち、周囲との関係を円滑に保てます。

- 怒りにできない人は習慣や性格が影響する: 衝動性や我慢の少なさ、解消法の欠如が背景にあります。改善は可能であり、習慣の見直しが大きな助けとなります。

- ストレス管理が怒りの予防につながる: 運動、睡眠、リラクゼーションなどでストレスを減らすことで、怒りの爆発は格段に減ります。

- 病気や障害が関与するケースもある: ADHD、双極性障害、衝動制御障害などが関わる場合は専門医の診断と治療が必要です。自己判断せず、医療機関に相談することが重要です。

- 大人は睡眠や運動を活用して整えられる: 生活習慣を整えることは、怒りの抑制力を高める最も基本的で効果的な方法です。

- 言葉で感情を整理する習慣が有効である: ノートに書き出す、口にするなどの方法で、自分の感情を「見える化」することが冷静さを取り戻す第一歩です。

- 一人で抱えず相談することも重要になる: 周囲に理解者や相談窓口を持つことは、怒りを孤独に抱え込まないための大切な支えとなります。

- 怒りは抑えるより理解して扱うことが大切: 抑え込むと心身に悪影響が出ます。理解し、適切に表現することが健康的な生き方につながります。

- 継続的な工夫で感情の安定を目指せる: 習慣や環境の改善は時間がかかりますが、日々の積み重ねで確実に成果が表れます。

怒りの感情は、誰にとっても避けられないものです。しかし、向き合い方次第で人間関係を改善し、ストレスを減らし、生活をより豊かにすることができます。大切なのは「怒らない人」になることではなく、「怒りと健全に付き合える人」になることです。日常生活に小さな工夫を取り入れ、無理なく続けることで、感情の安定と心の余裕が確実に広がっていくでしょう。